|

吳煜,司慧

(北京林業大學工學院,北京100083)

摘要:為實現對熱解用氣力輸送進料情況實時監測,以落葉松鋸末顆粒為原料,采用遮光管內紅外激光頭與光敏傳感器聯用的方法,在自主研發的在線監測實驗臺上,考察了氣體流量對進料率、固氣比等的影響,分析了電平均值與進料率、固氣比、顆粒速率的關系,并對管路各層的顆粒濃度進行了灰度圖像重建。結果表明:該方法能有效實現在線監測;電平均值與進料率的變化關系和冪函數在第一象限的規律相似;電平均值與顆粒速率負相關;流體顆粒速率由管路下層到上層依次遞增;距離噴嘴越遠,電平均值越大,流體顆粒速率越小,顆粒分布更加分散,管路各層濃度更加均勻;圓管(DN20mm)流體顆粒平均速率約為0.2~0.6m/s。

引言

流化床快速熱解技術是生物質高值化利用領域的熱點之一[1]。氣力輸送有效避免了顆粒在熱解高溫進料的過程中機械擠壓和結塊,且縮短了進料過程顆粒被加熱的時間,是一種較有效的熱解進料方法[1-2]。但反應器的溫度、壓力、穩定性等特殊工藝會導致輸送過程中產生反噴、炭化、堵塞等復雜情況[3-6],因此需對氣力輸送進料率、流體速率及堵塞情況進行實時監測。

非接觸式在線監測技術能夠避免在監測過程中對進料的干擾,因此得到了一定的應用[7-9]。電容層析(ECT)、電阻層析(RCT)、超聲層析(UCT)、正電子顆粒追蹤(PEPT)等技術是目前主要應用的氣力輸送非接觸式在線監測成像方法[7-8,10-12],其基本原理是利用傳感器監測微小信號的變化,通過信號處理及計算機圖像處理實現管路濃度的近似圖像重現,但大部分技術還處于實驗室研究階段[10,13-16]。

光敏傳感器多用于肥料顆粒、種子等單體物實時監測,在細顆粒濃度監測方面的應用尚未見報道[17]。由于不同流體濃度、流速等因素對光強的影響較大,所以光敏傳感器可應用于熱解管路監測。

本文利用光敏傳感器對熱解用管路氣力輸送進料情況進行實時監測,在遮光管內采用光敏傳感器與紅外激光頭聯用的方法對管路流體進行脈沖式兩點分層監測;基于在線監測原理在自主研發的氣力輸送實驗臺上進行實驗,著重研究了氣體流量、進料率、濃度等對光敏電平值曲線的影響規律;初步對管路流體濃度進行了線性灰度圖像重建。

1實驗部分

1.1實驗裝置

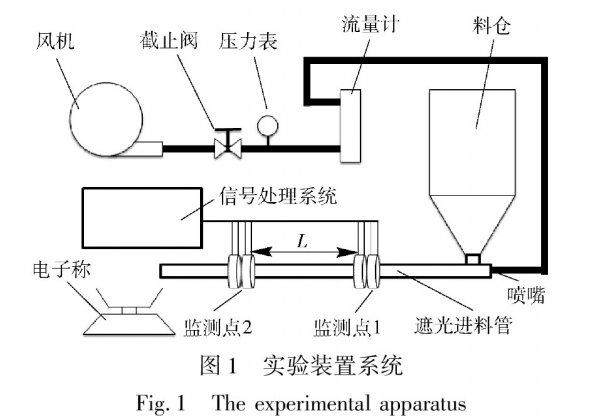

實驗裝置系統如圖1所示,主要由風機、截止閥、壓力表、流量計、料倉、光敏傳感器、電子秤、信號處理系統及遮光進料管等構成。采用風機(ACO-002,35W,50Hz,40L/min,浙江森森集團股份有限公司)壓縮空氣;通過截止閥控制流量,并進入遮光進料管,同時物料從料倉中下落進入遮光進料管水平輸送,最后用電子稱(JM1000,1000kg/0.01g,浙江省余姚紀銘稱重校驗設備有限公司)稱量;兩個光敏傳感器(5537,4mm×5mm,廣東科比電子有限公司)間距為L,采用變壓電源供電(SM-PK03A,220V轉5V,廣東三敏電子科技有限公司),輸出電壓精度依1%;采用光敏傳感器信號放大模塊(LM358,5V,廣東天士凱電子有限公司)輸出穩定模擬量;數據采集卡(YAV,8AD,采樣率1kHz,采樣長度128,湖北亞為電子科技有限公司)通過USB數據線與電腦連接,通過LabVIEW軟件實現數據及曲線處理。

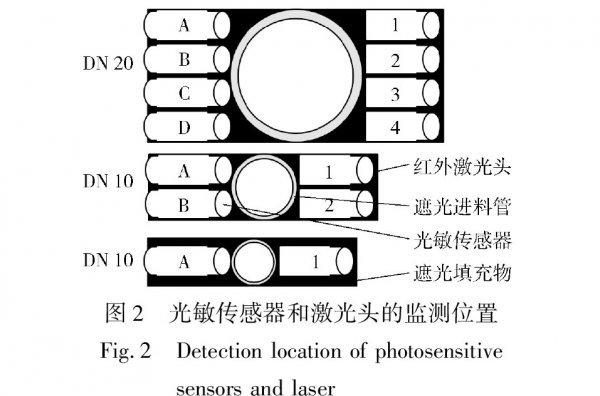

如圖2所示,根據激光頭(序號1~4)與光敏傳感器(序號A~D)的對數和安裝位置,分別采用當量直徑為DN10mm或DN20mm遮光進料管進行實驗,以避免環境光干擾;單對激光-光敏裝置用于考察電平值與進料基本參數的關系;多對激光–光敏裝置用于考察管路不同層的輸送情況,為縮短傳感器響應時間,將其與激光頭(外徑6mm,5V,廣東科比電子有限公司)正對放置,周圍采用軟紙填充及錫紙遮光。由于激光頭溫度隨時間略微升高的同時,光強不斷降低,因此需保持激光頭良好散熱,使電平值初始值誤差維持在依0.01V。

1.2實驗原料

實驗物料采用東北小興安嶺林廠提供的落葉松鋸末(2014年2月生產),實驗前通過細濾網篩分鋸末顆粒。物料特性測試結果如表1所示。

實驗地點在北京海淀區。環境因素如室內外氣體的溫度、壓力、濕度等對實驗結果影響較大,實驗氣源檢測結果如表2所示。氣體經過濾后,其氣體密度ρa可由式(1)得到

1.3實驗方案

實驗裝置的監測點間距L=220mm(DN10mm)或500mm(DN20mm);風機壓力穩定在20依0.5kPa。具體方案如下:1)改變氣體質量流量,獲得固氣比、輸送質量及光敏電平值變化曲線;2)采用電磁閥控制氣源,實現脈沖進料(電磁閥連續交替打開和關閉1.5s),監測不同直徑管路的兩點光敏電平值變化過程,獲得流體不同分層的平均速率。實驗組的氣體體積流量及質量流量如表3所示。

2測量方法

2.1流體顆粒濃度圖像重建

采用重建速度較快的線性反投影算法(LBP),圖像灰度相當于局部顆粒濃度[18]。傳感器監測到的光強與監測層顆粒的濃度及速率有關。截面瞬間平均顆粒灰度可由截面所有分層瞬時灰度的均值得到,即:

3結果與討論

3.1監測參數

采用DN10mm遮光管進料,設置1個監測點1個傳感器監測管路中間層,獲得各監測參數結果如下。

(1)固氣比

進料率、固氣比與氣體質量流量的關系如圖4所示。可以看出:Gs與Gg基本成正比關系;隨著Gg的升高,i先增加,后略微降低。

(2)電平值

由于Vi(t)曲線接近,為更好地顯示對比結果,將各曲線沿Y軸均勻偏移。持續進料時,監測點1的電平值與氣體體積流量Gv、記錄點次數k的關系如圖5所示。可以看出:Gv越大,Vi(t)波動的幅度越小;當Gv>600L/h時,Vi(t)基本保持穩定;當Gv<600L/h時,管內下層存在顆粒堆積,Vi(t)波動較大,且當Gv=300L/h時,隨k的增加,Vi(t)存在明顯波谷,此時出現短暫堵塞現象。

(3)電平均值

氣體體積流量分別取200、400、600、800和1000L/h時,電平均值Vai、固氣比i與氣體體積流量Gv的關系如圖6所示。可以看出:隨著Gv的增加,i先增加后趨于穩定值,Vai先快速降低后趨于穩定值;當Gv>600L/h后,Vai逐漸趨于0,i逐漸穩定于0.7~0.8之間。

(4)進料率

為獲得進料率與傳感器參數之間的關系,對進料率進行了測量。電平均值Vai、固氣比i與進料率Gs的關系如圖7所示。可以看出:隨Gs的增大,Vai先快速降低,后趨于0,與冪函數第一象限的變化規律近似;同時,i先快速增大,后趨于不穩定波動值。這可能是氣固兩相流由稀相逐漸向密相過渡導致,

當i達到0.8以上時,顆粒基本將傳遞到傳感器的激光光強降到最低,且受顆粒間重疊遮擋的作用,Vai趨于0。

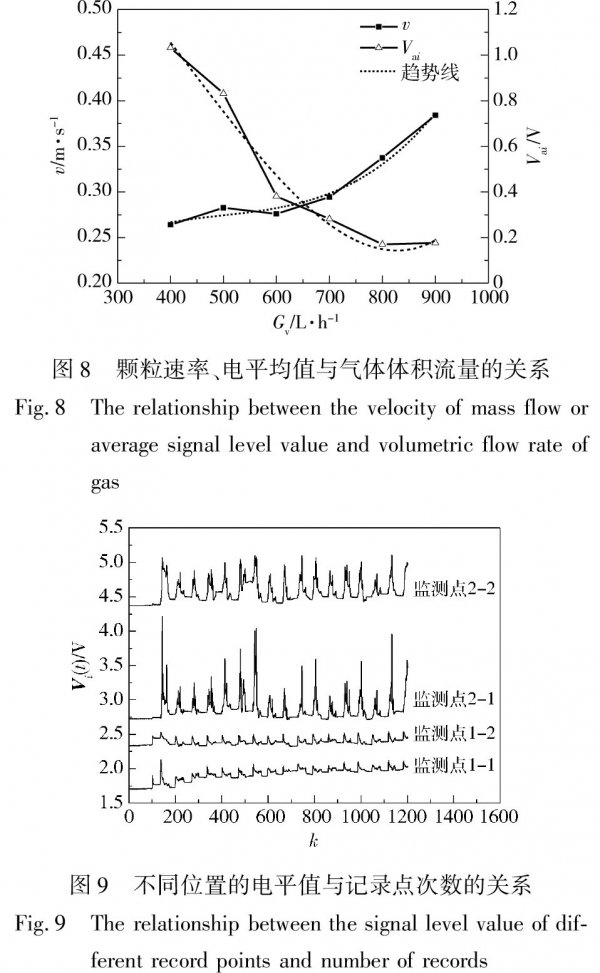

(5)顆粒速率

為避免顆粒輸送時間過長,導致顆粒提前炭化的問題,對顆粒速率進行監測。顆粒速率v、電平均值Vai與氣體體積流量Gv的關系如圖8所示。可以看出:隨Gv的增加,v不斷增大,而Vai快速降低,最小達到約0.2V。這是由于v大于約0.34m/s后,顆粒通過傳感器5mm識別區的時間低于響應時間,不足以引起Vai大幅變化。

3.2管路分層監測結果分析

(1)采用DN10mm遮光管進料,2個監測點分別設置2個傳感器(上層序號:1-1和2-1,下層序號1-2和2-2)。由于Vi(t)曲線接近,為更好地顯示對比結果,將各曲線沿Y軸均勻偏移。脈沖進料時,不同位置的電平值與記錄點次數的關系如圖9所示。可以看出監測點2的Vi(t)波動幅度高于監測點1,而且由脈沖噴射導致的Vi(t)脈沖變化明顯。

采用脈沖式氣力輸送時,不同監測點的電平均值Vai隨氣體體積流量Gv和顆粒速率v的變化結果如圖10所示。可以看出:隨著Gv的增加,電平均值降低,顆粒速率上升;監測點1上層(1-1)與下層(1-2)Vai變化程度接近,兩層顆粒速率增加程度接近;監測點2上層(2-1)Vai變化程度低于下層(2-2),下層顆粒增速明顯高于上層。

當采用持續式氣力輸送時,不同監測點的電平均值Vai隨氣體體積流量Gv的變化如圖11所示。可以看出:隨著Gv的增大,管路上層(1-1或2-1)Vai略微降低,下層(1-2或2-2)Vai快速下降,而且下層Vai普遍高于上層。

不同層次的流體顆粒速率v隨氣體體積流量Gv的變化如圖12所示。可以看出:隨著Gv增加,v不斷增加,對應Vai不斷降低;管路上層v增加的程度低于下層,對應Vai上層降低程度低于下層。這是由于隨Gv的增加,下層流體顆粒增速明顯,氣體動能主要用于提高下層顆粒的速率。

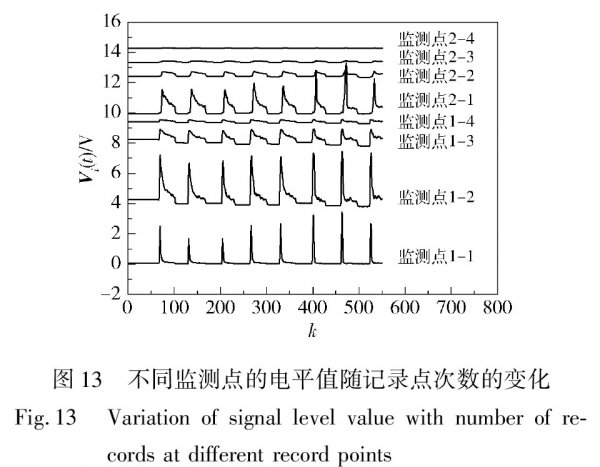

(2)采用DN20mm遮光管進料,分別在2個監圖10不同監測點的電平均值隨氣體體積流量的測點(間距L=220mm)的管橫截面垂直方向各設置4個傳感器和4個激光頭(監測點1傳感器由上而下序號:1-1、1-2、1-3和1-4,監測點2傳感器由上而下序號:2-1、2-2、2-3和2-4)。將Vi(t)曲線沿Y軸均勻偏移后,不同監測點的電平值隨記錄點次數的變化如圖13所示。可以看出:隨脈沖輸送產生的Vi(t)存在明顯的脈沖周期波動,且在脈沖開始時Vi(t)迅速達到波峰,Vi(t)有個驟增的過程,而后由快速降低達到緩慢降低,而且監測點Vi(t)由上層到下層脈沖變化幅度依次降低。

不同監測點的電平均值隨氣體體積流量的變化如圖14所示。可以看出:隨Gv的增加,Vai基本不變;各層Vai大小依次為1層<2層<3層<4層;監測點1的Vai值整體低于監測點2。

當氣體體積流量分別為800、900和1000L/h時,管路各層的顆粒速率v如圖15所示。可以看出隨著管路層次序號的增加,顆粒速率降低,越接近管路底層v越小,整體v值在0.2~0.6m/s之間,而且管路各層v隨著Gv的增加而增加。

3.3管路灰度圖像重建

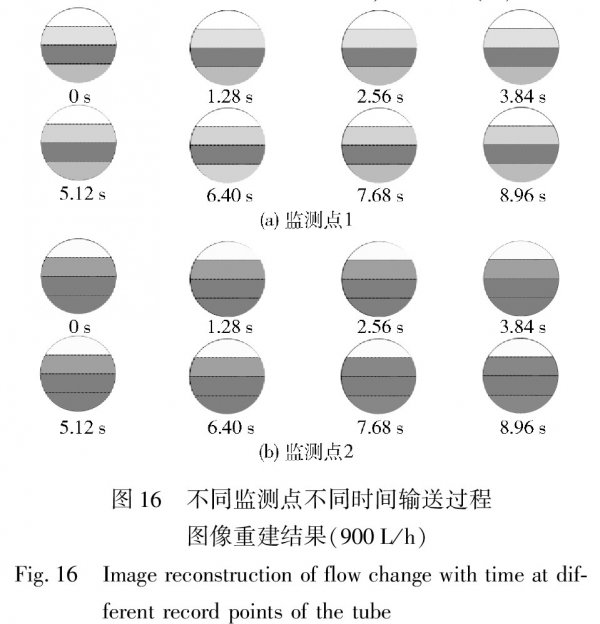

設定Gv=900L/h,采用DN20mm管路持續輸送,取10次采集數據均值作為電平均值,并根據公式(4)將電平值Vi(t)轉化為歸一化灰度值gi(t),每隔10s重新建立管路不同監測點截面瞬時流體濃度圖像,得到不同監測點不同時間輸送過程的圖像重建結果如圖16所示。其結果顯示了監測點管路截面顆粒灰度分布情況,一定程度反映了顆粒濃度分布情況。由圖16(a)可以看出監測點1位置各層灰度區別明顯,顆粒主要集中在第1~3層,第3~4層顆粒濃度之和低于第1~2層;由圖16(b)可以看出監測點2除第4層濃度較低外,其余3層濃度分布較為均勻。

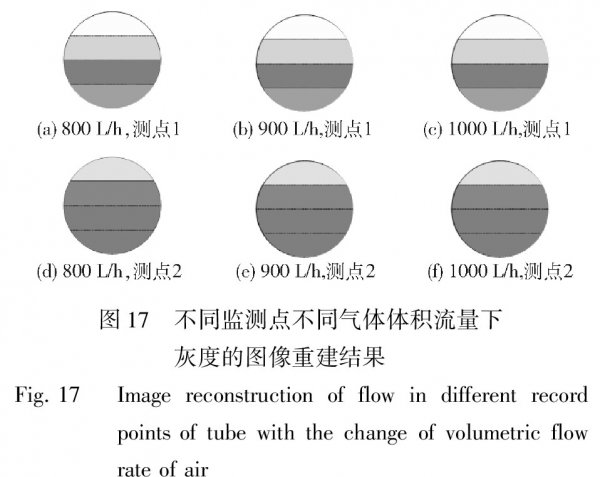

不同監測點不同氣體體積流量下灰度的圖像重建結果如圖17所示。可以看出:隨著Gv的增加,截面灰度分布基本不變,可見灰度分布與Gv基本無關;監測點2比監測點1灰度分布更加離散,說明顆粒距離噴嘴越遠,顆粒分布越分散。

4結論

(1)以較低成本研發了一套熱解氣力進料光敏在線監測系統,驗證了在線監測的可行性,為熱解進料情況提供有效實時反饋的新方法,但在誤差精度、人機界面等方面有待進一步改進。

(2)隨著氣體質量流量的增加,進料率基本成線性增加;電平均值與進料率的關系與冪函數在第一象限的變化規律相似;電平均值與顆粒速率負相關。

(3)脈沖氣力輸送產生的電平值存在明顯的脈沖周期波動,且在脈沖開始時曲線迅速達到波峰,輸送量有一個驟增的過程。

(4)流體顆粒速率由管路下層到上層依次遞增,且距離噴嘴越遠,電平均值越大,流體顆粒速率越小,當量直徑20mm的圓管整體顆粒平均速率約為0.2~0.6m/s;隨氣體體積流量的增加,管路下層顆粒速率比上層增速更明顯,氣體動能主要用于提高下層顆粒的速率。

(5)灰度圖像重建結果表明,距離噴嘴越遠,顆粒分布越分散,管路各層濃度越均勻,且氣體體積流量對管路截面顆粒濃度影響極小。

參考文獻:

[1]Berruti F M,Briens C L.Novel intermittent solid slug feeder for fast pyrolysis reactors:fundamentals and model-ing[J].Powder Technology,2013,48(7):95-105.

[2]Berruti F M,Ferrante L,Briens C L,et al.Pyrolysis of cohesive meat and bone meal in a bubbling fluidized bed with an intermittent solid slug feeder[J].Journal of Ana-lytical and Applied Pyrolysis,2012,33(4):153-162.

[3]許盼,陳曉平,梁財,等.生物質高壓密相輸送特性試驗研究[J].工程熱物理學報,2012,33(5):801-804.

[4]王述洋,牛海峰,王九龍.生物質制油粉料氣流輸送與干燥裝置的理論研究[J].安徽農業科學,2014,42(1):303-305.

[5]任學勇,王文亮,司慧,等.生物質定向熱裂解液化裝置的開發域:進料特性與流化規律[J].木材加工機械,2012,23(4):15-18.

[6]程琦,司慧,王霄.生物質熱解用氣動進料器的進料特性研究[J].林業機械與木工設備,2016,44(5):20-23.

[7]Middha P,Balakin B V,Leirvaag L,et al.PEPT— a novel tool for investigation of pneumatic conveying[J].Powder Technology,2013,48(7):87-96.

[8]Wagner C,Ihunegbo F N,Halstensen M,et al.Acoustic chemometrics for material composition quantification in pneumatic conveying— the critical role of representative reference sampling[J].Powder Technology,2013,48(7):506-513.

[9]Zhang X Q,Zhang D F,Wang A,et al.Transportation characteristics of gas-solid two-phase flow in a long-dis-tance pipeline[J].Particuology,2015,7(1):196-202.

[10]李勇,劉偉冬,馬迎亞.電容層析成像在氣力輸送中的應用[J].硫磷設計與粉體工程,2016,23(2):20-24.

[11]袁全,楊道業,金月嬌.電阻層析成像系統的設計[J].儀表技術與傳感器,2016,45(5):44-47.

[12]嚴禎榮,羅曉明,侯懷書.氣力輸送小流量煤粉在線流量超聲測量[J].潔凈煤技術,2015,21(2):122-125.

[13]王莉莉,沈月,陳德運,等.PCA與小波變換的ECT圖像融合方法[J].哈爾濱理工大學學報,2016,21(4):30-35.

[14]周英鋼,王洋,顏華.基于 LabVIEW 的微小電容測量[J].計算機測量與控制,2016,24(2):42-45.

[15]王湃,汪梅,秦學斌.輸煤管道內部液-固兩相流電阻層析檢測方法研究[J].煤炭技術,2016,35(8):19-22.

[16]顧建飛,蘇明旭,蔡小舒.基于 COMSOL 的超聲層析成像仿真及圖像重建[J].聲學技術,2016,35(3):231-235.

[17]張繼成,陳海濤,歐陽斌林,等.基于光敏傳感器的精密播種機監測裝置[J].清華大學學報(自然科學版),2013,53(2):265-268.

[18]史俊杰,楊道業,陳靜,等.電極個數對厚管壁電容層析成像的影響[J].儀表技術與傳感器,2016,45(2):76-79. |