|

翟明嶺,張旭,程飛,趙浩亮,蘇醒

(同濟大學機械與能源工程學院,上海200092)

摘要:針對生物質發電中秸稈收集困難的問題,對秸稈供應構建4種模式:人工收集主動運送模式、機械收集主動運送模式、人工收集等待收購模式和機械收集等待收購模式,建立農戶秸稈供應成本模型,計算不同模式的成本,并對不同的重要因素進行單因素敏感性分析。結果表明:人工收集模式比機械收集模式成本低,但受人力工資影響大,當人力工資≥18元/h時,人工收集主動運送模式成本最高;當土地面積>0.667hm2時所有模式的成本穩定,變化不大;運輸距離對人工收集模式成本的影響大于機械收集模式,留茬高度越低影響越大;作物產量水平越高,越適合機械收集模式。

中國秸稈資源豐富,可利用量達6~8億t,但常被農民直接焚燒造成面源污染嘲,成為一大環境難題。因此,我國大力發展生物質發電項目以期解決該問題,但卻面臨秸稈原料收購困難的新問題。現有的研究主要從電廠角度出發,在電廠秸稈需求量下進行一個地區內秸稈收儲運的研究,如邢愛華等]根據秸稈資源島式分布的特征對電廠秸稈收集過程的能耗、成本、排放等進行計算;劉華財等對不同收儲運模式進行成本比較;徐亞云等則對不同秸稈收儲運模式成本、能耗、人工和設備投入等進行比較;于曉東等對秸稈收購過程進行模擬。上述研究僅基于電廠角度,未反映秸稈初始擁有者(農戶)的供應成本,而我國大部分地區的耕作模式是以戶為單位的,因此應增加從農戶角度的秸稈供應成本研究。農戶供應成本大小決定秸稈供應的穩定性,需將農戶的秸稈供應成本作為一個獨立問題來進行分析,在此基礎上再進行收儲運問題研究,才更具準確性和合理性。筆者建立了4種農戶秸稈供應模式來計算成本構成,對重要的幾種影響因素進行敏感性分析,研究結果將對利用經濟手段減少農戶就地焚燒秸稈,提高供應生物質電廠的積極性有一定指導意義。

1農戶秸稈供應成本模型

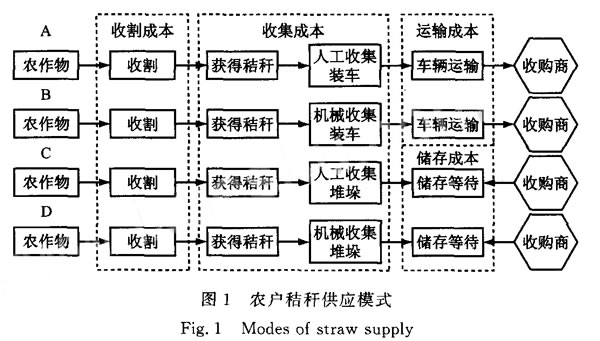

為方便討論,文中進行如下假設:(1)該地區農作物產量密度無差別;(2)不考慮天氣、地形等因素的影響;(3)農戶秸稈全部出售;(4)秸稈供應模式。收集并主動運送模式和收集等待收購模式,每種又細化為A(人工收集主動運送模式)、B(機械收集主動運送模式)、c(人工收集等待收購模式)和D(機械收集等待收購模式)4種(見圖1)。農戶對收購商身份不作考慮。

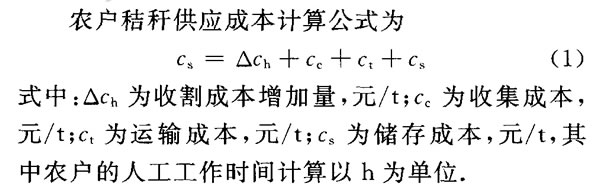

1.1秸稈收割成本增加量

秸稈資源總量Q的計算式為

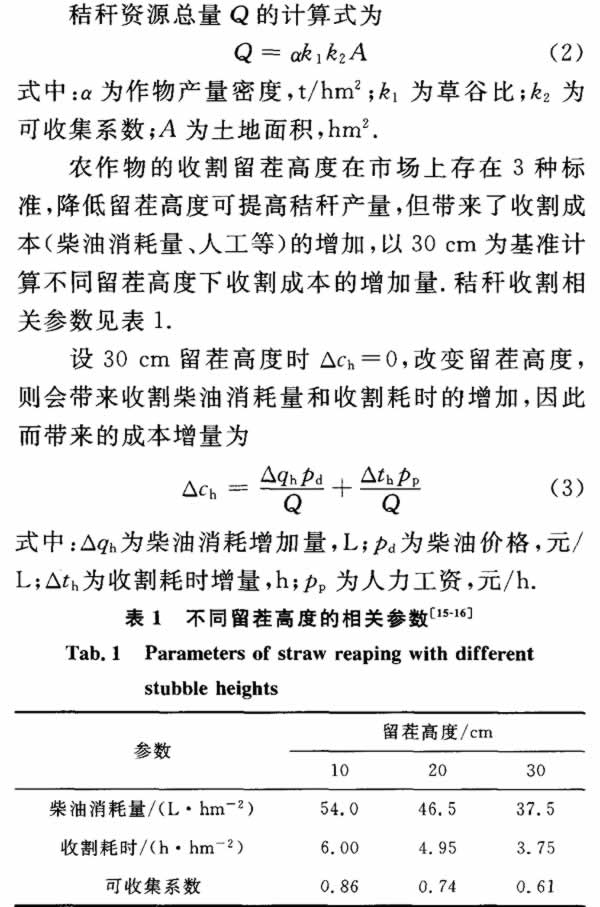

1.2秸稈收集成本

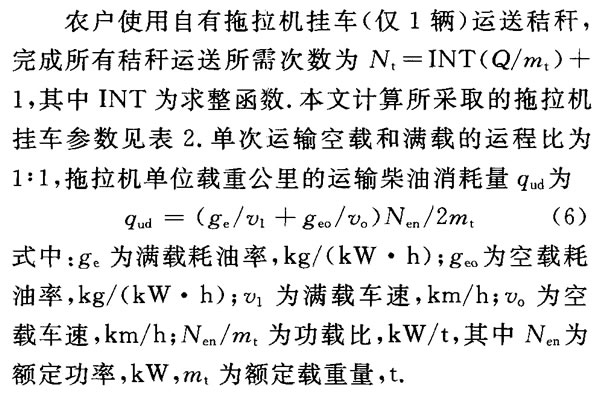

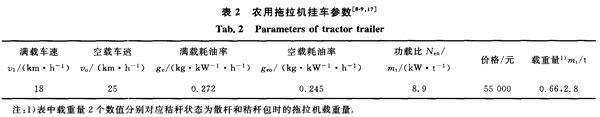

1.3秸稈運輸成本

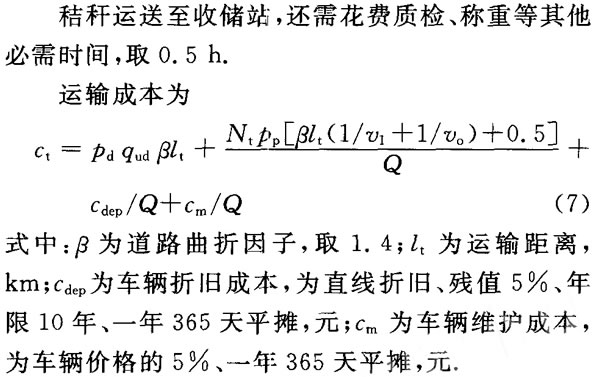

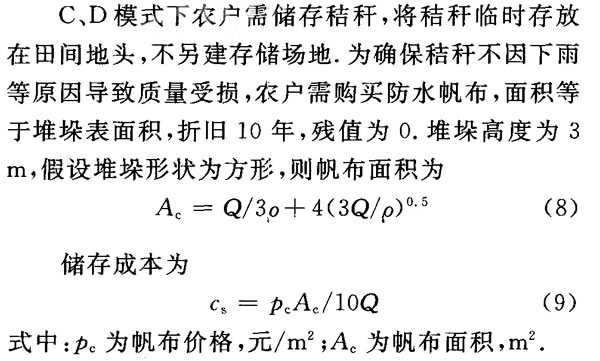

1.4儲存成本

2成本計算結果

2.1計算參數設置

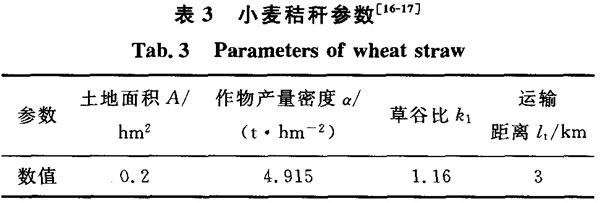

選取江蘇省某縣為例進行分析,該縣位于江蘇省東南部,是小麥、水稻和油菜等的主產區。以該地區的小麥秸稈為對象分析供應成本,相應參數見表3和表4。根據筆者調研發現,直接運送秸稈至電廠的距離為3km以內,因此以3km為基準計算相應成本并分析距離對成本的影響。

2.2計算結果

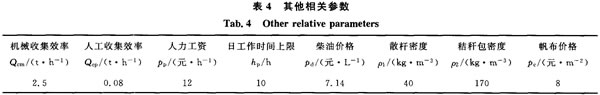

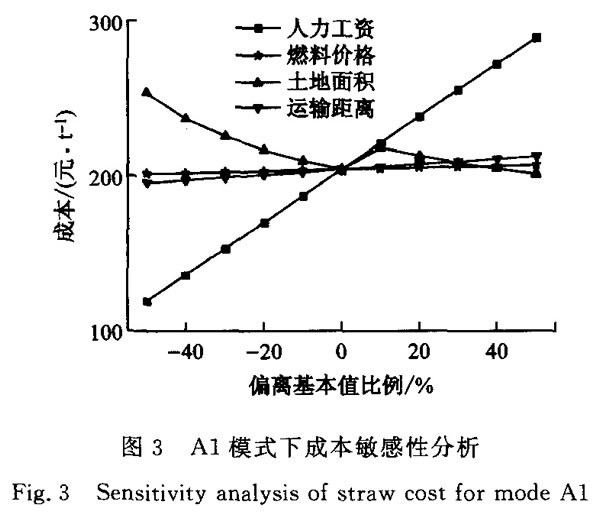

各模式下的秸桿供應成本見圖2,其中A~D對應圖1的供應模式,1~3對應秸稈收割留茬高度分別為30cm、20cm和10cm。從圖2可以看出,模式A1成本最低,模式C1與之相近,而模式B1的成本最高,其次為D1。因此相同留茬高度下機械收集模式成本要高于人工收:集模式,這是因為前者雖提高了收集效率,但租費較高導致成本較高。隨著留茬高度的降低,不同模式的成本變化不同,人工收集模式下成本增加,而機械收集模式下成本則降低,這是因為人工收集模式下,隨著留茬高度的降低人工成本增加,而打捆機租費不變,秸稈量的增加可降低總成本。相同收集模式下,運輸與儲存成本相差不大,若農戶不選擇儲存措施則會降低成本19.4~32.4元/t,但無法保證秸稈質量穩定。

從圖2還可以看出不同環節的成本在總成本中的比例。在成本構成中收集成本(包括人工成本和機械成本)占最大比例,無論人工收集成本或機械收集成本,若能找到有效降低手機成本的技術方法則可促進秸稈供應。其次是運輸成本,其中的人工儲層本在人工手機時要高于機械收集時(運輸油耗折舊等費用不變)。儲存成本所占比例較大,這是因為假設防雨帆布喂秸稈儲存專用。

3敏感性分析

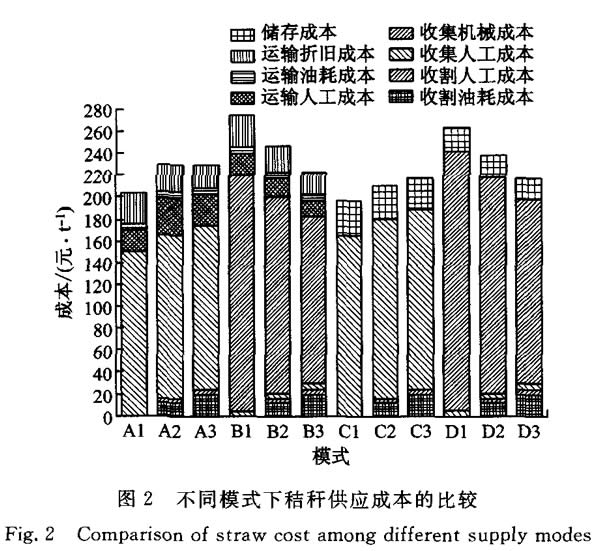

以模式A1為例進行單因素敏感性分析。圖3給出了人力工資、土地面積、燃料價格及運輸距離對模式A1成本的影響。從圖3可以看出,影響作用依次為人力工資、土地面積、運輸距離和燃料價格,其中土地面積喂負向作用,其余為正向。土地面積變化時成本出現波動,這是因為秸稈量的增減導致運輸次數改變,從而導致人工成本的波動。人工收集模式下柴油消耗量較少,因此其對A1成本的影響最小。這4個因素對模式A2和模式A3的影響相似,而對其他模式的影響則不盡相同,具體在下文進行分析。

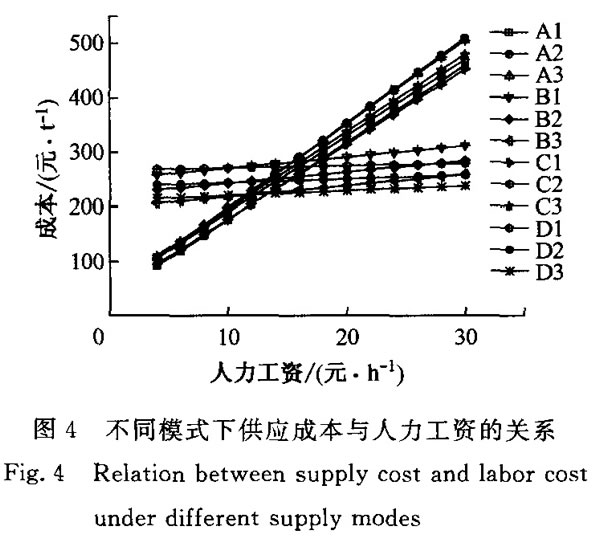

首先考察人力工資對秸稈供應成本的影響(見圖4)。從圖4可以看出,影響作用大小依次為模式A>模式C>模式B>模式D,這是由于耗費人工的環節依次降低。當人力工資增加2元/h,4種模式的成本增幅依次為28.4~31.2元/t、27.5~28.4元/t、4.1~4.2元/t、0.9~1.8元/t。以留茬高度30cm為例,對比A、B、C、D4種模式,當人力工資Pp≤12元/h時模式A成本最低,Pp≥18元/h時模式A成本最高,而當Pp≤10元/h時主動運送更具成本優勢,而當Pp≥12元/h時儲存秸稈更具成本優勢。

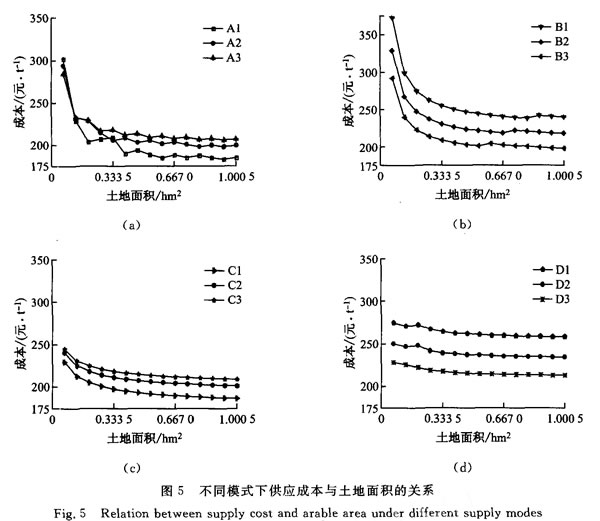

圖5給出了不同模式下供應成本與土地面積的關系。由圖5可知,隨著土地面積的增加,4種模式的成本皆下降,原因是隨著秸稈產量的增加,設備利用率提高。如主動運送時,秸稈量增加,單位秸稈量的車輛折舊維護費隨之減少。模式A、模式B下,成本先隨土地面積的增加而降低,當土地面積A≥0.667hm2(10畝)時,成本較穩定,變化不大,這是因為所設定生產條件中未考慮規模效應,固定成本只有拖拉機折舊維護成本。模式B較模式A成本波動小,因為秸稈被壓縮后,拖拉機載重量增加,增加同樣的秸稈量所帶來的人工成本增幅較小。而由于散桿堆垛比表面積隨質量增加而減小,秸稈壓縮后形狀規則,質量對比表面積的影響不顯著,因此模式D較模式C成本變化小。

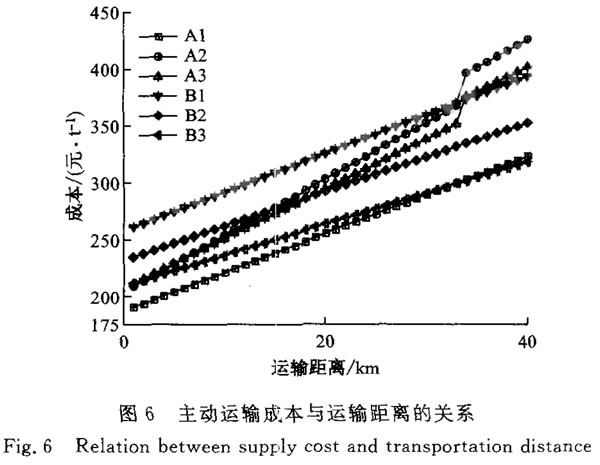

運輸距離對模式A和模式B成本的影響見圖6。由圖6可知,模式A成本的變化區間為模式A1(190.7~323.6元/t)、模式A2(209.1~426.4元/t)、模式A3(211.6~402.5元/t),模式B成本的變化區間為模式B1(261.0~393.9元/t)、模式B2(234.9~352.9元/t)、模式B3(211.6~318.2元/t)。運輸距離對模式A的影響大于模式B,這是因為人工收集時的單車運輸量少于機械收集時的單車運輸量,運送次數多,距離越遠,運輸時間越長,運輸人工成本的差別會越大。模式A2和模式A3的斜率大于模式A1,這是因為模式A2和模式A3的運送次數恰比模式A1增加1次,同時當達到34km時運輸工作增加一天導致成本有一個突增。從圖6還可以看出,在1~40km內模式A1成本低于模式B1,運輸距離z≥15km時模式A2成本高于模式B2,模式B3較模式A3始終具備成本優勢。因此運輸距離越遠,模式B成本優勢越大。

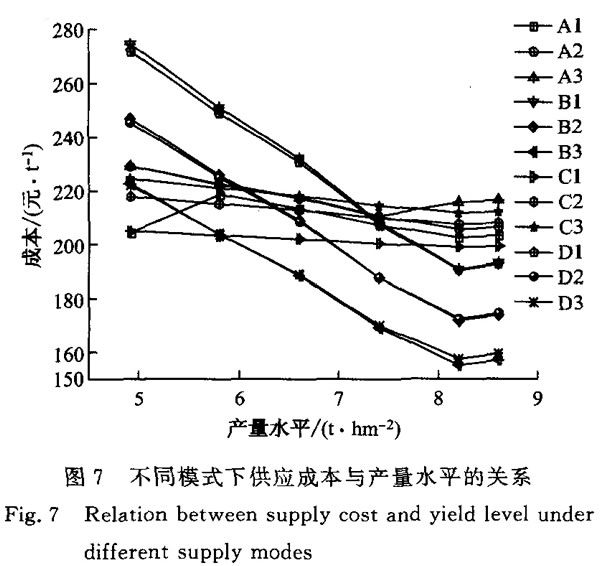

最后考察作物產量水平對成本的影響,結果見圖7。

考慮4.918t/hm2、5.8t/hm2、6.6t/hm2、7.4t/hm2、8.2t/hm2和8.6t/hm26個產量水平下的成本,秸稈收集系數依次為1.16、1.08、1.03、1.03、1.02和0.96。從圖7可以看出,產量水平對機械收集模式影響較大,作物產量水平越高,越適合機械收集模式。

4結論

(1)不同模式下的成本計算結果顯示,機械收集模式高于人工收集模式,降低留茬高度有利于降低機械收集模式的成本,農戶若不儲存秸稈則降低成本19.4~32.4元/t,但無法保證質量。

(2)同一留茬高度下,人力工資Pp≤12元/h時模式A成本最低,Pp≥18元/h時模式A成本最高;Pp≤10元/h時主動運送較儲存成本低,當Pp≥12元/h時儲存秸桿更具成本優勢。

(3)隨土地面積的增加,4種模式的成本皆下降,主動運輸成本變化幅度大于儲存成本,當土地面積≥0.667hm。(10畝)時各種模式的成本穩定,在本文設定條件下,土地面積的繼續增加對成本作用輕微,因為未考慮規模效應。

(4)運輸距離對人工收集模式的影響大于機械收集模式。運輸范圍1~40km內,模式A1成本始終低于模式B1,當運輸距離≥15km時模式A2成本高于模式B2,模式B3成本始終低于模式A3。當運輸距離>34km時,模式A2和模式A3運輸工作時間增加一天,導致成本有一個突增。

(5)本文目的是分析目前中國農業分散現狀下的成本。農戶的投入除拖拉機之外按照市場價格進行設置,因此未考慮機械收集模式的規模效應,后續研究工作需要結合不同耕地面積規模和機械收集模式的規模效應進行分析。 |