|

近日,中國科學院空天信息研究院遙感衛星應用國家工程實驗室石玉勝研究組關于全球熱帶地區生物質燃燒汞排放遙感估算研究取得進展。相關研究成果High-resolution inventory of mercury emissions from biomass burning in tropical continents during 2001-2017(《2001-2017年全球熱帶地區高分辨率生物質燃燒汞排放》)于11月2日在線發表在環境科學與生態學期刊Science of the Total Environment(《總體環境科學》)上。

汞被聯合國環境規劃署列為全球性污染物,被定義為除溫室氣體外唯一在全球范圍內產生影響的化學物質。2013年1月19日聯合國環境規劃署通過了旨在全球范圍內控制和減少汞排放的國際公約《水俁公約》(又稱《汞公約》),制定了限制汞排放的清單,規定了具體的限排范圍,進一步推動全球汞減排進程,以減少汞對環境和人類健康造成的損害。2017年8月16日,《汞公約》對我國正式生效。這是近十年來環境與健康領域內訂立的一項新的全球性公約,促使政府采取具體措施控制汞污染排放。除人類活動排放外,生物質燃燒也是汞的重要排放源。隨著全球變化的持續加劇,火災發生的頻率和強度以及影響的范圍都在不同程度地增強,生物質燃燒嚴重影響大氣汞的循環和傳輸。

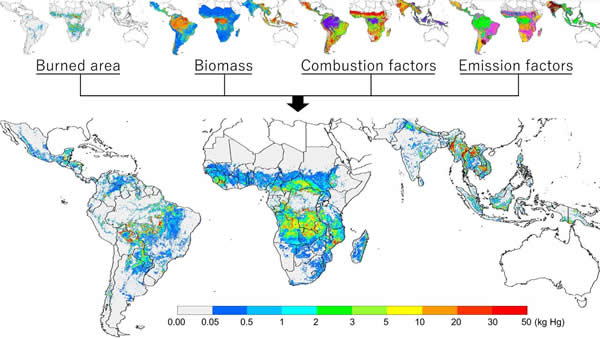

石玉勝研究組與日本國立環境研究所、名古屋大學等機構共同開展研究,利用自主開發的高分辨率生物質燃燒排放清單模型,結合遙感反演的地上生物量、植被指數和覆蓋度等參數,開發了2001-2017年全球熱帶地區生物質燃燒汞排放清單,揭示了全球熱帶地區0.1度分辨率森林火災、灌木火災、草原火災、作物秸稈燃燒、泥炭地火災等排放的汞的空間分布特征。結果顯示熱帶地區生物質燃燒汞排放年均達497噸,森林火災是最主要的排放源(占61%)。空間分布顯示非洲地區汞排放占總量的41%,高于亞洲地區(31%)和美洲地區(28%)。該研究所開發的長時間序列高分辨率生物質燃燒汞污染排放清單為全球大氣汞傳輸、區域大氣汞污染防治和環境健康評價提供了重要數據來源和參考依據。

石玉勝為論文的第一作者兼通訊作者。該研究工作得到中科院、國家自然科學基金和日本國立環境研究所等的支持。

2001-2017年全球熱帶地區生物質燃燒汞排放年均分布圖 |