|

周媛1,2,鄭麗鳳1,周新年1,巫志龍1,周成軍1,羅偉3,林玥霏1

(1.福建農林大學交通與土木工程學院,福州350002;2.福建一建集團有限公司,福建三明365000;3.福建省邵武市經濟開發區管委會,福建邵武354000)

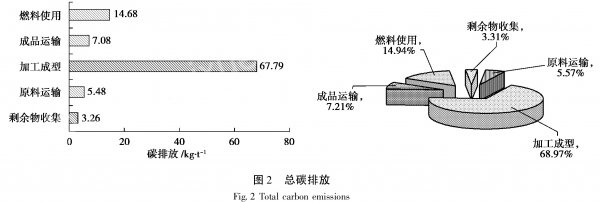

摘要:以采伐剩余物為原料發展生物質固體燃料技術,能有效緩解我國林木質資源浪費和能源匱乏現象。采用簡化LCA法和IPCC法,對以采伐剩余物為原料的生物質固體燃料技術應用,從收集直至轉化為可利用能源的全過程生態效益進行評價。結果表明:采伐剩余物在生物質發電過程產生的總碳排放為0.82t/hm2,碳匯為17.55t/hm2,凈碳為16.73t/hm2,凈固定CO2為61.38t/hm2,表現出“碳匯功能”;產生碳排放最多的是加工成型階段,占總碳排放的68.97%;其次是燃料使用階段,占14.94%;運輸階段受運距影響,在原材料運距20km產生的碳排放占5.57%;成品運距30km,產生的碳排放占7.21%;人工收集階段產生的碳排放最少,占3.31%。能量效率為0.032,轉化效率較高。從生態效益角度來看,生物質固體成型燃料技術具有較大的優勢。

0引言

在環境污染和能源需求的雙重驅動下,我國林木生物質能源利用已初具存在條件和發展空間[1],林木生物質能的利用,不僅可以有效緩解能源壓力,還可有效減少資源浪費與環境污染等問題。國際上對林木生物質能的利用主要是將其轉化為電能、液體燃料和固體成型燃料,以期在一定范圍內減少或替代礦物燃料的使用[2-3]。我國林木生物質能的利用方式和轉化技術相對落后,農村大部分地區仍將農林廢棄物直接燃燒利用,轉化率低且利用不便。因此,從我國林業發展現狀出發,發展林木生物質能源產業顯得尤為重要[4]。

生物質固體燃料便于運輸和存儲,節能環保,燃燒效率高,是生物質能源開發利用的主要方向之一[5-6]。國外生物質固體燃料技術始于20世紀初,德國、丹麥、芬蘭等歐盟國家十分重視林木生物質能源的轉化利用,將各類林業廢棄物加工成生物質固體燃料,用作能源,廣泛應用于供電、供熱及熱電聯產等[1,7-9]。近年來,越來越多的學者展開了對其環境減排效應的研究。Madlener[10]、Asep[11]、Guest[12]、Jäppinen[13]、Gustavsson[14]等對國外生物質固體燃料利用及碳減排能力進行探討,指出了生物質固體燃料利用具有很大的發展潛力。李平[15]、劉媛[16]、魏文[17]、張寶心[18]、李運泉[19]等從環境效益等方面分析了生物質固體燃料利用的可行性和風險性,結果表明:生物質固體燃料技術具有一定的節能減排、優化環境和提高生態效益等優勢。但這些研究主要以秸稈、果殼及甘蔗渣為對象,以采伐剩余物為對象進行生物質固體燃料的環境效益評價的研究較少。

采伐剩余物作為林木生物質能源資源之一,資源豐富、分布廣闊、能源化利用潛力大。根據各大林區采伐數據和樣地數據,采伐剩余物約占林木生物量30%[20]。若能實現對其的高效利用,不僅有利于緩解能源短缺及木材供需矛盾,還能減少對環境的污染,使經濟與環境和諧統一發展。基于采伐剩余物的生物質固體燃料技術尚處于示范階段,其利用過程不可避免產生油耗、電耗等碳排放,而采伐剩余物作為林木生物質能源資源之一,儲存著樹木生長過程從大氣中吸收的二氧化碳量,這二者相抵能否實現利用過程的碳循環零排放值得研究。采用簡化生命周期評價(Life Cycle Assessment,即LCA)法和政府間氣候變化委員會(IPCC)排放因子法,對采伐剩余物壓縮成型固體燃料進行全生命周期碳足跡分析,進而對其生態效益進行評價。

1研究邊界與方法

1.1研究邊界

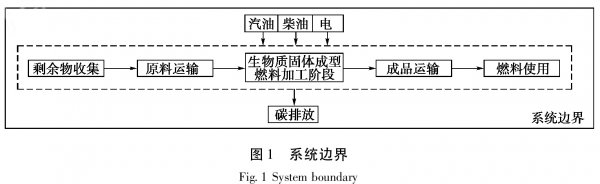

林木在生長過程中,通過光合作用將大氣的二氧化碳,轉變為植物所需的有機物,為生物提供最基本的物質和能量來源,此過程形成了森林的固碳效果,表現出“碳匯功能”。森林的作業措施會產生一定的碳排放,如造林、撫育、伐木,但由于本研究對象是采伐剩余物,因此研究邊界從剩余物出現階段開始。為此,將剩余物利用的生命周期分為剩余物收集階段、原料從林間到加工廠的運輸階段、加工成生物質固體燃料階段、成品的運輸階段以及產品的使用5個階段[21-23]。這5個階段包括采伐剩余物從收集直至轉化為可利用能源的全過程。系統邊界劃分如圖1所示。

1.2研究方法

生態效益評價主要從碳匯、碳排放和能量效率進行說明。

2結果分析

2.1碳匯計算

由于采伐剩余物中根和葉的收集成本較高,根的收集會嚴重影響水土,且剩余物需要部分留在林地滋養土壤[27],本研究只考慮枝、干和皮各組分的生物量與含碳量,見表2。表中數值源于文獻收集[28-31]。

由表2可知,對各林型生物量與碳匯進行加權平均,則總生物量為111.11t/hm2,總碳匯58.52t/hm2。根據已有文獻分析[20],剩余物約占林木生物量的30%,則剩余物總碳匯I=58.52×30%=17.55t/hm2。

2.2碳排放計算

在進行生態效益評估時,主要針對整個過程中的油耗、電力消耗量進行統計。其中燃油消耗作為一次能源,碳排放按其實際消耗量進行計算;而電力作為二次能源,需考慮能量轉換過程中的損失,根據實際消耗量乘以相應的系數后,再計入碳排放中(計算中碳排放均為CO2排放量)。計算碳排放來自兩個方面,分別是:①直接碳排放,即作業過程中機械設備的燃料消耗所產生的碳排放;②電力消耗碳排放,即作業過程中機械設備的電能消耗及生產工人的生活耗電所產生的碳排放[21]。

碳排放計算數據源于《IPCC國家溫室氣體清單指南》《林區木材生產能耗》和文獻整理[21]所得,為方便計算,計算碳排放均為二氧化碳排放當量,碳平衡分析時,再轉換為碳排放量進行比較。

(1)剩余物收集階段。從總體上看,目前我國林區作業的機械化使用程度不高,剩余物的收集大多采用人工作業。因此,本階段的碳排放主要為人工作業過程中的生活耗電,根據用工數量來估計耗電量。據統計,采伐剩余物收集階段人工需求量為5.4工日/t,全國人均生活用電量0.8kWh/d[32],故該階段的耗電量可估算為0.8×工日kWh,即4.32kWh/t。全球電力平均碳排放系數為0.754kg/kWh[33-34]。因此,該過程的碳排放當量為3.26kg/t。

(2)原料運輸階段。原料運輸是生物質固體壓縮成型燃料的重要環節之一,剩余物從林區運輸到生物質加工廠的加工損耗率為16.67%[26]。原料運輸距離的長短直接影響生物質固體成型燃料的生產成本,較短的運輸距離才能占據市場優勢,否則會因為高成本而使生物質固體壓縮成型燃料難以推廣,因此選擇合理的廠址尤為重要。本研究運輸距離采用平均收集半徑模型計算:

結合已有文獻研究[24,35],計算可確定剩余物平均收集半徑約為20km。原料運輸段的能源消耗見表3。

運輸過程還有電力消耗產生的碳排放,1kWh電能產生3.6MJ能耗,因此可進一步得到原料運輸階段的總碳排放。

由表4計算出,每噸剩余物在運輸過程中產生的碳排放約為5.48kg。從對固體成型燃料生命周期中的原料運輸過程的能源消耗和碳排放的研究和分析看出,在采用柴油車運輸的情況下,燃油能源消耗43.37MJ/t,電力能源消耗10.80MJ/t,由此二者能源消耗造成了5.48kg/t碳排放。

(3)加工成型階段。林木生物質壓縮成型設備主要有螺旋擠壓成型、活塞沖壓成型和壓輥式成型機(根據壓模形狀的不同,又可分為平模成型機和環模成型機)三種,其中環模式成型機具有生產效率高、成型好等優點,是生產生物質固體燃料企業的優先設備[37]。因此,以生產率較高的環模式成型機為加工設備,工藝路線包括原料粉碎、細粉、輸送、除塵、成型、冷卻和包裝等工序,分為壓塊和制粒兩條,其中壓塊省略了細粉工序,只進行一次粉碎即可成型[26]。

生物質固體燃料加工成型階段主要產生電力能源消耗。根據擬建的加工廠規模,假設制粒和壓塊各產生5000t固體成型燃料,其中制粒消耗電能93.38kWh/t,壓塊消耗電能86kWh/t[26]。本過程還包含燃料廠到生產車間轉運過程的能量,此過程采用叉車運輸,設平均運距為1km。能源消耗與碳排放結果見表5和表6。

生物質固體成型加工階段,生物質投入的一次能源為2.17MJ/t,電力能源為322.88MJ/t,產生的總碳排放約為67.79kg/t。

(4)成品運輸階段。成品燃料的運輸一般采用柴油貨車,在運輸過程中能源強度與原材料基本相同(表7),假設平均運距為30km[26],計算成品運輸過程的碳排放,見表8。

從對固體成型燃料生命周期中的成品運輸過程中,能源消耗和碳排放的研究和分析可以看出,在采用柴油貨運車運輸的情況下,一次能源消耗65.05MJ/t,電力能源消耗10.80MJ/t,共計造成7.08kg/t碳排放。

(5)燃料使用階段。我國生物質固體成型燃料的應用主要在工農業用能和生活用能兩方面。生活用能主要是取暖和炊事,工農業用能目前主要應用在設施農業生產供熱、利用生物質鍋爐對辦公區域供熱和工業發電[15,38]。我國南方地區生物質燃料主要用于工農業用能,由于生物質發電已具有一定規模,故以生物質固體成型燃料發電為例,計算燃料使用過程投入的能源量和產生的碳排放見表9和表10。

在生物質固體燃料發電階段,能源的總消耗量為6.053g/kWh,產生的污染氣體排放量為17.3g/kWh,其中碳排放量高達17.08g/kWh,占總污染氣體排放的98.7%。據現有研究分析[39-41],每噸固體燃料可發電860kWh,因此,生物質固體燃料使用階段產生的碳排放為14.68kg/t。

(6)總碳排放。經計算,生物質固體成型燃料在整個生命周期內產生的總碳排放為98.29kg/t,各階段產生的碳排放如圖2所示。

由圖2可知,在整個生命周期中,加工成型階段產生的碳排放最多,為67.79kg/t,約占總碳排放的68.97%;其次是燃料使用階段,占14.94%;在剩余物收集階段,由于是人工收集作業,未直接消耗一次能源,產生的碳排放最少,約占總碳排放的3.31%。

2.3碳平衡分析

據公式(6)計算碳平衡結果,見表11。

由表11可知,剩余物壓縮成固體燃料過程產生的凈碳匯為16.73t/hm2,可凈固定CO2為61.38t/hm2,表現出“碳匯功能”。

2.4能量效率

能量效率比是用來表示輸出的生物質能源與輸入能源之間的關系,是反映能源利用的有效性指標。能量效率比值越小,則能源的轉化效率越高。根據公式(7)計算可得,生物質固體成型燃料的燃料熱值為14600MJ/t,總能量投入為475.85MJ/t,能量效率為0.032。燃煤發電能量總投入為1149.94MJ/t,總產出為20908MJ/t,能量效率為0.055[26]。可見,相比與燃煤發電(生物質固體成型燃料的能量效率0.032低于燃煤發電0.055,能量效率比值越小,能源的轉化效率越高),生物質固體燃料發電的能源轉化效率較高。

3結論與討論

從整個生命周期入手,對基于采伐剩余物的林木生物質固體燃料壓縮成型工藝的生態效益評估,結果表明以采伐剩余物為原料的生物質固體燃料若發電利用,產生的總碳排放為0.82t/hm2,碳匯為17.55t/hm2,凈碳為16.73t/hm2,凈固定CO2為61.38t/hm2,表現出“碳匯功能”。其中,加工成型階段(使用環模式成型機進行壓塊和制粒),產生的碳排放最多,占總碳排放的68.97%;其次是燃料使用階段(即發電階段),占總碳排放的14.94%;原材料運輸階段(運距20km)產生的碳排放占總碳排放的5.57%;成品運輸階段(運距30km),產生的碳排放占總碳排放的7.21%;人工收集階段產生的碳排放最少,占3.31%。與燃煤發電(0.055)相比,該種利用方式的能量效率為0.032,能量效率比值越小,能源的轉化效率越高越表現出較高的能量轉化率。相關研究表明[15,26],不僅僅是生物質發電,生物質固體燃料在取暖、炊事及供熱等方面也能表現出一定的生態效益。

從對生物質固體燃料壓縮成型整個生命周期的能量與碳排放研究分析來看,產生碳排放最多的是加工成型階段,其次是燃料使用階段,這兩階段產生的碳排放主要是電力消耗產生的。因此,如何有效降低生產設備的能耗,是控制加工過程能量投入的關鍵。若要降低整個過程的碳排放,最主要的是控制這兩個階段的能量投入,優化生產過程。在運輸階段,運距對碳排放密切相關。文中通過建立相關模型(公式(8)),借鑒已有研究的參數設定[24,35],確定原料的運輸距離為20km,并假定成品的運輸距離為30km,若運輸距離增加,此過程的碳排放隨之增加,反之,則減少。運輸階段碳排放還受剩余物可移出比例、運輸費率及原料價格、國家補貼等影響[21-22]。剩余物可移出比、運輸費率及成本的減少都會使原料運輸距離的增加,從而增加此過程的碳排放。

在我國利用采伐剩余物為原料發展生物質固體燃料技術,可以解決長期火燒跡地引起的環境污染,減少化石燃料的排放量,有利于節能減排和遏制氣候環境惡變,具有一定的環境可行性。但目前,生物質固體燃料仍處示范階段,缺少具體的數據資料和實踐經驗的支撐,文中更多的是進行理論性探討,評價數據只是表示全國平均水平,希望后期隨著項目實踐經驗的積累以及人們對生物質能源的認識程度的增強,能夠更加完善和充實研究內容。為了更全面分析利用的可行性,進一步擴展利用方式,進行全面的生物質固體燃料綜合評價。

參考文獻

[1]張蘭,張彩虹.林木生物質能源發展研究綜述[J].經濟問題探索,2012(10):186-190.

[2]Berg S,Lindholm E.Energy use and environmental impacts of forest operations in Sweden[J].Journal of Cleaner Production,2005,13(1):33-42.

[3]蔣劍春,應浩,孫云娟.德國、瑞典林業生物質能源產業發展現狀[J].生物質化學工程,2006(5):31-36.

[4]趙丹,龍勤.云南省林木生物質能源產業發展潛力研究[J].全國商情(經濟理論研究),2009(11):9-10.

[5]梁守倫,田野.固體成型燃料生產的資源承載力分析[J].山西林業科技,2014,43(1):19-21.

[6]霍麗麗,侯書林,趙立欣,等.生物質固體成型燃料技術及設備研究進展[J].安全與環境學報,2009(6):27-31.

[7]王楊.國內外林木生物質能源化利用狀況比較研究[J].防護林科技,2015(1):79-80.

[8]俞國勝,肖江,袁湘月,等.發展中國林木生物質成型燃料[J]生物質化學工程,2006(S1):45-50.

[9]孫鳳蓮,王忠吉,葉慧.林木生物質能源產業發展現狀、可能影響與對策分析[J].經濟問題探索,2012(3):149-153.

[10]Madlener R,V Gtli S.Diffusion of bioenergy in urban areas:a so-cio-economic analysis of the Swiss wood-fired cogeneration plant in Basel[J].Biomass and Bioenergy,2008,32(9):815-828.

[11]Suntana A S,Vogt K A,Turnblom E C,et al.Bio-methanol potential in Indonesia:forest biomass as a source of bio-energy that reduces carbon emissions[J].Applied Energy,2009,86(11):215-221.

[12]Guest G,Cherubini F,Strmman A H.Climate impact potential of utilizing forest residues for bioenergy in Norway[J].Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change,2013,18 (8):1089-1108.

[13]Jppinen E,Korpinen O,Laitila J,et al.Greenhouse gas emissions of forest bioenergy supply and utilization in Finland[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2014,29:369-382.

[14]Gustavsson L,Haus S,Ortiz C A,et al.Climate effects of bioenergy from forest residues in comparison to fossil energy[J].Applied En-ergy,2015,138(1):36-50.

[15]李平,蔡鳴,陳正明,等.生物質固體成型燃料技術研究進展及應用效益分析[J].安徽農業科學,2012,40(14):8284-8286.

[16]劉媛.生物質發電環境成本核算及效益評估[D].北京:華北電力大學,2014.

[17]魏文,陳怡,吳官勝,等.生物質成型燃料工業項目環境影響評價實例分析[J].環境與可持續發展,2015,40(1):118-120.

[18]張寶心,姜月,溫懋.生物質成型燃料產業研究現狀及發展分析[J].能源與節能,2015(2):67-69.

[19]李運泉.生物質成型燃料燃燒特性及煙氣排放規律研究[D].廣州:華南理工大學,2015.

[20]潘小蘇.林木生物質能源資源潛力評估研究[D].北京:北京林業大學,2014.

[21]周媛,李丹,巫志龍,等.森林采運作業過程碳排放分析[J].森林工程,2014,30(3):1-5.

[22]周媛,鄭麗鳳,周新年,等.基于行業標準的木材生產作業系統碳排放[J].北華大學學報(自然科學版),2014,15(6):815-820.

[23]Zhou Y,Zheng L F,Zhou X N,et al.Greenhouse gas(GHG)emis-sions and the optimum operation model of timber production system in Southern China[J].Fresenius Environmental Bulletin,2015,24(11a):3743-3753.

[24]中國國家標準管理委員會.GB2589—81《綜合能耗計算通則》[S].北京:中國標準出版社,1986.

[25]王微,林劍藝,崔勝輝,等.碳足跡分析方法研究綜述[J].環境科學與技術,2010,33(7):71-78.

[26]霍麗麗,田宜水,孟海波,等.生物質固體成型燃料全生命周期評價[J].太陽能學報,2011,32(12):1875-1880.

[27]Zhou X N,Zhou Y,Zhou C J,et al.Effects of cutting intensity on soil physical and chemical properties in a mixed natural forest in southeastern China[J].Forests,2015,6(12):4495-4509.

[28]楊智杰.杉木、木荷人工林碳吸存與碳平衡研究[D].福州:福建農林大學,2007.

[29]張林,黃永,羅天祥,等.林分各器官生物量隨林齡的變化規律———以杉木、馬尾松人工林為例[J].中國科學院研究生院學報,2005,22(2):170-178.

[30]沈燕,田大倫,項文化,等.天然次生檫木楓香混交林生物量及生產力研究[J].中南林業科技大學學報,2011,31(5):26-30.

[31]鄭麗鳳,周新年,李丹,等.森林采伐對閩北天然次生林碳儲量及其動態的影響[J].安全與環境學報,2013,13(6):162-167.

[32]陳俊松.基于生命周期評價理論的人工林作業資源—環境—經濟影響研究[D].南京:南京林業大學,2011.

[33]張斌.2020 年我國能源電力消費及碳排放強度情景分析[J].中國能源,2009,31(3):28-31.

[34]方愷,朱曉娟,高凱,等.全球電力碳足跡及其當量因子測算[J].生態學雜志,2012,31(12):3160-3166.

[35]徐劍琦.林木生物質能資源量及資源收集半徑的計量研究[D].北京:北京林業大學,2006.

[36]伍英武.輪胎碳足跡分析與研究[D].上海:上海師范大學,2012.

[37]霍麗麗,侯書林,田宜水,等.生物質固體燃料成型機壓輥磨損失效分析[J].農業工程學報,2010,26(7):102-106.

[38]孔雪輝,王述洋,黎粵華.生物質燃料固化成型設備發展現狀及趨勢[J].機電產品開發與創新,2010,23(2):12-13.

[39]陳建華,郭菊娥,席酉民,等.秸稈替代煤發電的外部效應測算分析[J].中國人口.資源與環境,2009,19(4):161-167.

[40]林琳,趙黛青,魏國平,等.生物質直燃發電系統的生命周期評價[J].水利電力機械,2006,28(12):18-23.

[41]蔣冬梅,諸培新.江蘇鹽城市農村秸稈資源綜合利用———基于生物質發電的經濟分析[J].中國生態農業學報,2008,16(5):1208-1212. |