|

吳軍,張敏玉,尹文琦,王璇,楊建亮

(北京化工大學經濟管理學院,北京100029)

摘要:為了優化能源結構,改善秸稈廢棄及焚燒帶來的環境問題,文章設計了新的供應鏈合作機制,研究了傳統機制和合作機制下秸稈供應量及供應鏈收益的變化。首先,構建由農戶、中間商、發電廠組成的傳統機制下秸稈發電供應鏈模型;其次,設計了基于“秸稈處理權出讓契約”的供應鏈集成化合作模式;最后,通過數值算例分析了秸稈單位面積產出、秸稈轉化系數和市場電價等系統參數對傳統機制與契約機制下供應鏈性能的影響。

—、引言

我國是農業大國,秸稈生物質資源儲量豐富,2019年我國秸稈產量達11.5億噸。然而,有效利用不到四成,其中用于燃料焚燒和廢棄率較高。針對秸稈生物質的開發與利用不僅能夠改善能源結構、促進秸稈發電企業的發展,而且有利于生態環境的保護。

生物質秸稈轉換為電能的過程較為復雜,涉及農戶、中間商、發電廠、國家電網等相關方的協調運作。供應鏈管理具有資源整合、系統集成的功能,通過集成上下游企業,形成一條信息共享、協同作業的戰略聯盟。因此,很多學者采用供應鏈管理的方法研究生物質秸稈轉換流程。

關于生物質發電供應鏈,眾多學者從幾個不同視角進行了深入研究。項目投資決策角度:梁歌等[1-2]對構成生物質發電供應鏈的組織結構、農戶供應成本、心理傾向性、秸稈收儲運成本等影響決策的因素進行分析發現,不同的供應模式和不同的優惠政策對供應鏈的激勵和影響不同。項目效益測算角度:David et at.[3]利用隨機規劃模型,進行成本和技術選擇兩種影響因素研究;Annelias el at.[4]利用中斷反應,測試運輸成本、農戶意愿與價格之間的優化體系。環境價值角度。Hamid et at.[5]在研究中對供應機制、能源企業定價及定位因素進行分析并提出優化意見。博弈分析和產業發展角度的研究,側重于秸稈發電供應鏈下游的聯盟研究:曹海旺等[6]引入企業與政府聯盟的補貼機制,探究博弈均衡解。檀勤良、崔和瑞、孫靜春等[7-9]利用協同演化和博弈機制、聯盟博弈探求農戶、中間商、電廠運行中的優化機制。

進一步細分,在關于秸稈發電供應鏈制約因素的研究中,文獻資料表明目前制約秸稈發電有效開展的主要問題有原料供應不足[10]、發電成本高、發電效率低、設備維護費用高等。本文主要針對原料供應不足現象進行研究。針對改善原料供應不足的機制設計方向研究中,錢志新、傅少川[10-11]等從供應鏈供應、配送、生產等環節提出協調優化設計,主要針對供應商、發電廠和下游銷售商之間的集成化進行研究;張國興等[12]從產業發展角度針對政府、幫扶企業等給予的補貼政策進行影響度分析,以便更好地調節企業收入。

已有文獻側重于秸稈發電供應鏈原料供應不足的機制優化研究,且多集中于供應鏈的制約因素分析或中間商與下游電廠之間的聯盟優化,較少針對秸稈發電供應鏈上游農戶與中間商之間提出新的機制設計。基于此,本文設計了供應鏈上游農戶與中間商的“秸稈處理權出讓契約”,進而研究了農戶、集成化企業與發電廠三者組成的新機制下的秸稈發電供應鏈,并與傳統機制下的供應鏈進行了對比分析。

二、秸稈發電供應鏈上游現狀分析

(一)生物質能源秸稈產量現狀分析

第二代生物質能源秸稈是指成熟農作物莖葉、穗部分的總稱。我國每年生產的農作物秸稈、谷糠和餅粕的實際收集量只有7億多噸。其中,玉米秸稈占3.3億噸(占總量的42.4%)、小麥秸稈占15億噸(占19.7%)、稻草秸稈占1.2億噸(占15.3%),此三類纖維素占全國總纖維素產量的77.4%以上,如表1所示。

由此可以看出,我國秸稈類總產量富足,以玉米類、稻草類為代表的秸稈資源尤為充足。

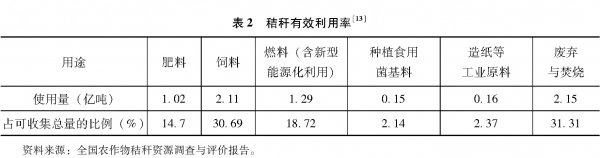

(二)我國源狀

我國對秸稈資源的利用存在五種普遍方式:①燃燒作燃料資源,供給生產生活能源;②用作飼料,用于飼養牲畜;③將過剩的秸稈經過粉碎處理后灑入田間,重新還田,提升土地肥力和養;④源用作基料,用于無和;⑤用于原材料。此外,在其他領域還有一些利用方式,如秸稈汽化、秸稈建材、秸稈乙醇等,如表2所示。

從表1和表2可以看出,秸稈資源豐富但有效利用率較低,對于秸稈最主要的處理方式是廢棄或焚燒。

(三)秸桿資源轉化利用特點分析

目前、在秸桿資源轉化利用的過程中存在如下一些特點:一是生產過程簡單、產量充足;二是秸稈資源產量不穩定,受氣候因素影響較大;三是資源分布廣泛而分散、集成化程度低;四是轉化利用率較低,這是由于氣候影響產量不穩定、經濟補貼不足、收集處理保存技術落后、企業需求不合理等多種因素互相影響造成。

(四)秸稈發電供應鏈上游運作模式分析

我國對于秸桿發電供應鏈上游秸稈的收集與采購過程,主要有如下四種方式[14]:一是收購企業與農民建立直接聯系,例如生物質發電廠與農民直接建立契約聯系,一起完成采集任務。二是收購企業深經紀人與農戶取得聯系進而合作收集;單獨的個體經紀人作為發電廠的“說客”與農戶取得聯系,簽訂契約,獲得收集的秸桿再交給發電廠三是企業與合作社簽訂契約,然后由合作社與個體農戶進行收購協議。合作社通常是由多個個體農戶聯合建立,自主經營。四是企業與收購站進行協議溝通,由收購站與農戶聯系收集秸稈。

以上關于農戶與中間商分離式秸稈收集的幾種方式凸顯如下幾個問題:一是農戶積極性低。秸桿收貨時與秋糧種植同期,堆積的秸稈影響播種,同時收獲秸稈的勞動力往往處于農忙階段,同時受運輸成本和收購價格影響,農戶通常沒有時間精力和人力物力將充足的秸稈資源運輸至收購商或者中轉站。二是秸稈利用分流嚴重受到國家“秸稈還田”的政策引導以及為了生產生活方便,農戶大多選擇將秸稈資源粉碎后深埋或作燃料,但下游的秸稈發電廠卻長期缺乏可利用的秸稈資源,從而使得經營陷入窘迫的困境,這使得國內多地秸稈生物質發電企業運營受限[15]。三是收購價格低、多層壓價、補貼有限。價格直接影響農戶的積極性,較高的機會成本和較低的收購價格使得農戶普遍放棄收集秸稈而專心從事種植秋糧。四是粉碎機器應用廣泛,收集機器化水平低,效率得不到保障。現在玉米和小麥的收割機器可以同時實現收割莊稼和粉碎秸稈,粉碎后的秸稈含水量超過25%,不符合秸稈發電標準,且大多直接被深埋或作為燃料。

綜上所述,我們可以總結出秸稈發電供應鏈上游的幾個特點:一是目前普遍存在的秸稈發電供應鏈上游原料收集供給形式是農戶與中間商分離獨立運作,中間商按照市場價格收購農戶手中的秸桿,不存在合作機制,在此概括為分離式運作。二是秸稈的實際供應量,資源的轉換率及收購價格等成為了影響秸稈發電供應鏈的重要因素。因此,在后文的靈敏度分析將重點考慮這些因素。三是文獻資料表明,目前我國已經投人運營的秸稈發電企業約有28家,多因原料供應不足而陷入生產困境,這與我國充足的秸稈產量不相吻合。主要原因有:①農戶掌握著充足的秸稈資源,但由于秸稈利用分流、秸稈收購價格低、秸稈收集季節是農忙期勞動力有限等造成秸稈供應量有限;②負責收購秸稈的中間商收獲秸稈數量有限,對于秸稈發電企業的供給能力有限;③供應量有限導致發電廠利潤低,進一步提供低秸稈收購價格、降低了中間商和農戶供給秸稈的積極性。

基于以上分析,本文提出基于“秸稈處理權出讓契約”的供應鏈上游合作機制:中間商通過取得秸稈處理權,從源頭保證秸稈收集量;同時,通過集成化運營降低成本、提高供應量促使經濟利潤提升,從而達到保證原料供應量、提升供應鏈各方利益的優化目標。

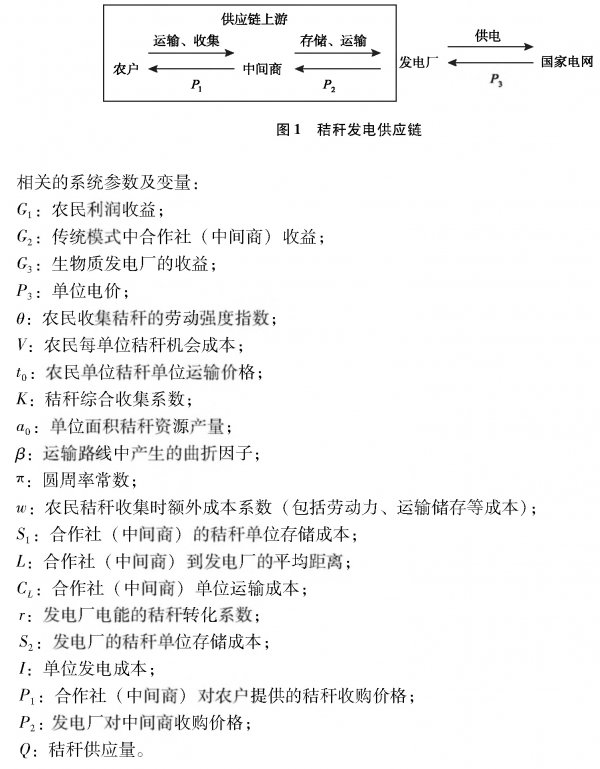

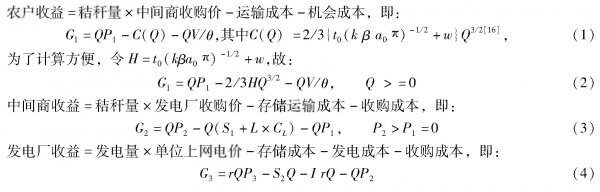

三、秸稈發電供應鏈模型

本文以秸稈生物質為對象,研究農戶、中間商以及秸稈發電廠組成的秸稈發電供應鏈:農戶對秸稈進行收集與存儲;中間商進行采物、倉儲、運輸并銷售給下游的秸稈發電企業;發電廠利用直燃發電、氣化發電、沼氣發電的形式供給國家電網,總結出秸稈發電供應鏈如圖1所示。

四、傳統機制:農戶與中間商分離式模型

根據上文可將現有農戶與中間商未達成合作契約、各自運作的模式概括為分離式。構建目標函數時,①農戶的收益等于秸稈數量乘以中間商收購價格同時減去運輸和機會成本;②中間商的收益等于收獲的秸稈數量乘以電廠秸稈收購價格減去存儲運輸及收購成本;③發電廠的收益等于發電量乘以單位上網電價減去秸稈發電原料存儲成本、發電成本和收購成本。因此,目標函數構建如下:

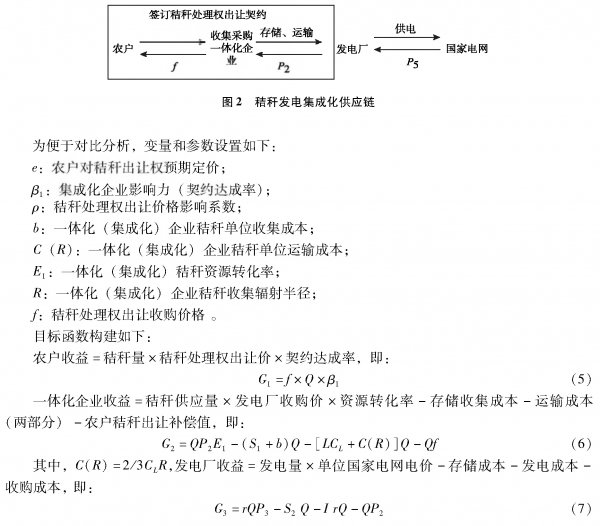

五、契約機制:基于合作契約式的農戶與中間商集成化模型

為了改善農戶不愿意提供秸稈造成原料供應不足的現狀,本文提出基于“秸稈處理權出讓契約”的供應鏈上游合作機制。構建目標函數如下:①農戶收益等于秸稈量乘以秸稈處理權出讓價格再乘以獎約達成系數;2集成化企業收益等于秸稈供應量乘以發電廠收購價再乘以資源轉化率減去存儲收集和運輸成本以及對農戶秸稈處理權出讓補償值:③發電廠收益等于發電量乘以單位國家電網電價減去存儲成本、發電成本、收購成本,集成化供應鏈如圖2所示。

六、數值算例

(一)參數賦值與模型結果分析

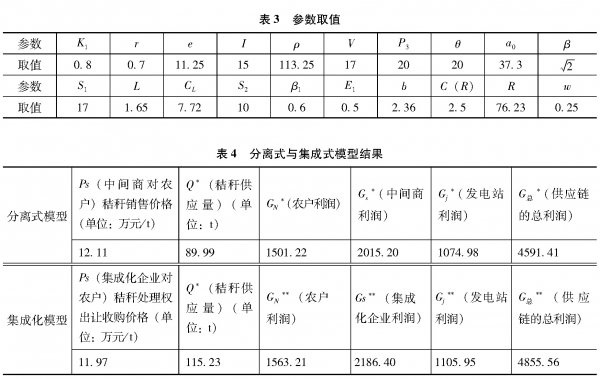

基于上文建立的傳統機制和契約機制兩種模型,我們對三方收益情況進行賦值和結果分析。具體參數取值參考網絡資料和文獻[16],如表3、表4所示。

通過表4可以看出:傳統機制與契約機制相比,契約機制下每單位秸稈的銷售價格降低、最優供應量增加,且農戶、集成化企業、發電廠和供應鏈總體利潤均有增加。這是由于:①契約機制促使農戶運輸成本、機會成本降低,可提供秸稈產量增加,農戶受益增加;②契約機制下,集成化企業對農戶的秸稈處理權出讓價格降低、可提供給電廠的秸稈量增加、收益上升;③電廠獲得秸稈供應量提升,收益增加。三方優化,供應鏈總收益增加。

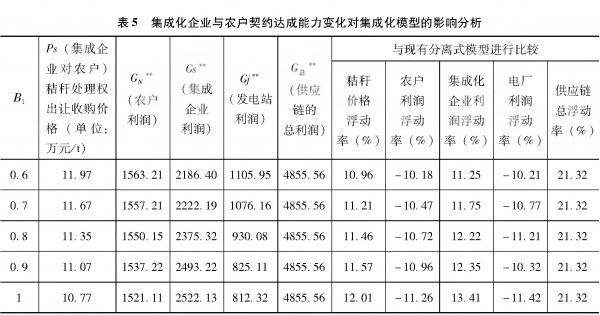

集成化企業的契約達成能力對供應鏈各方有顯著影響,下面進行集成化企業與農戶契約達成能力進行數值分析,結果如表5所示。

通過表5算例結果可以看出:隨著契約達成能力提升,①集成化企業對農戶的秸稈收購價格隨之降低,處于有利趨勢;②在保證供應鏈整體利潤優化的情況下,契約機制促使集成化企業利潤提升;③農戶和發電廠的利潤不斷降低,以集成化企業為主導的趨勢會帶來發電廠的利潤危機;④當集成化企業具有絕對權威時,即β1=1時,集成化企業利潤達到最高值,此時農戶、發電廠收益減少,但農戶比同期現有分離式模型的收益值略高,而電廠收益較分離式模型降低,這不利于電廠與集成化企業開展合作,此時補貼政策建議側重于電廠。

(二)秸稈單位面積產出、秸稈轉化系數和電價靈皺度分析

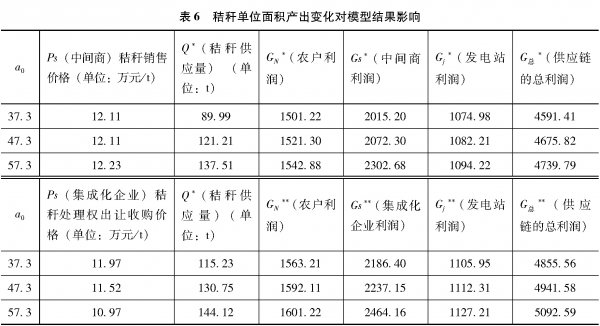

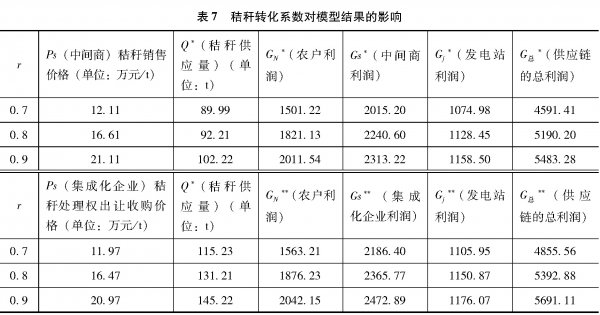

對秸稈單位面積產出、發電廠電能的秸稈轉化系數和市場電價三個重要參數進行靈敏度分析。秸稈資源伴隨著農作物產出,受到氣候變化、農作物生長狀況的影響,因此產量具有不確定性;發電廠由于發電技術及秸稈資源儲存運輸過程中變質、損耗等因素存在著最終資源轉化率;同時電價直接影響發電廠對供應商秸稈收購價。因此進行必要的靈敏度分析有利于優化設計。

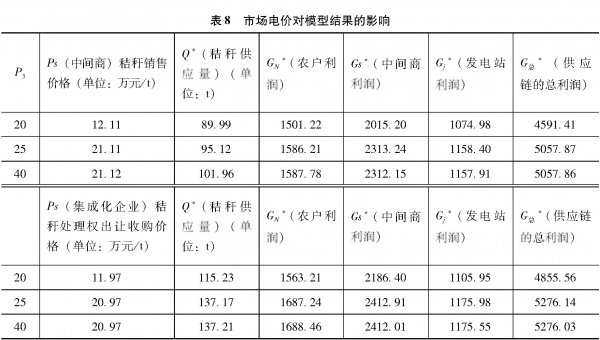

分析結果見表6-8。

從表6可以看出:隨著秸稈單位面積產出增多,①傳統機制與契約機制下秸稈供應量均上升,契約機制下漲幅較大;②單位面積產出的增加使得傳統機制下中間商對農戶的秸稈收購價格呈上漲趨勢;契約機制下,收購價格呈下降趨勢,原因是農戶存儲成本和機會成本的降低,心理預期下降等;③與傳統機制相比,契約機制使得農戶、中間商電廠及供應鏈總體收益提升。

從表7中可以看出:隨著發電廠秸稈資源轉換率的提高,①傳統機制與契約機制中,企業對農戶秸稈的收購價格均增加,但集成化企業的漲幅較小;②兩種機制下秸稈供應量均增加,集成化企業漲幅顯著;③秸稈發電供應鏈三方及總體利潤都呈現上漲趨勢。

從表8中可以看出:隨著國家電價的升高,①傳統機制與契約機制下,秸稈供應量均有升高,且漲幅不斷減小直至最高供應量;②兩種機制下,農戶利潤隨之升高但增長幅度逐級降低;③中間商、集成化企業與發電廠的利潤在兩種機制下隨著電價的增長而提升,達到某一值時呈下降趨勢;④供應鏈的總利潤隨著電價的增加而增長幅度減小,直至某一值時呈下降趨勢,意味著電價的無節制增長將帶來供應鏈收益優化空間減少甚至降低的可能。

七、結論

本文首先分析了秸稈發電供應鏈上游傳統運作模式,結果表明我國秸稈產量充足,但資源收集利用率低,同時秸稈發電企業面臨原料供應不足的困境。其次,根據秸稈發電供應鏈現狀構建傳統機制下供應鏈模型,設計了新的收集與采購合作契約機制,并以此構建契約機制下以集成化企業為中心的供應鏈模型。最后,對傳統機制和契約機制下的兩個模型進行賦值和結果分析。通過對比契約機制與傳統機制發現:①中間商對農戶收購價格降低、秸稈供應量提升、供應鏈三方利潤及總科潤均增加;②在分析企業契約達成能力的影響力時可以看出,在保證供應鏈整體利潤的前提下,集成化企業利潤隨著契約達成能力提升而增加、農戶與電廠收益不斷降低,電廠收益低于傳統機制模型,此時外界補貼建議側重發電廠;③通過對秸稈單位面積產出、發電廠電能的秸稈轉化系數和市場電價三個重要參數進行靈敏度分析時,結果表明:①隨著單位面積秸稈產量、秸稈資源轉化率的提高,契約機制較傳統機制的秸稈供應量增加、三方及供應鏈總收益均增加;②隨著市場電價的升高,三方及供應鏈整體利潤增加,但當電價升高至某一值時將帶來供應鏈優化幅度減少甚至降低的結果。

|