|

邱德杰

善能生態(tài)集團(tuán)有限公司

摘要:通過對(duì)生物質(zhì)能與其他清潔能源、儲(chǔ)能系統(tǒng)從可再生性、低碳性、經(jīng)濟(jì)可行性、能源穩(wěn)定性等方面展開綜合對(duì)比分析,認(rèn)為生物質(zhì)能將成為零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)供能系統(tǒng)的主要組成部分,是能源供應(yīng)穩(wěn)定的奠基石。同時(shí),本文還探討了生物質(zhì)能在零碳供能系統(tǒng)中的關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù),并對(duì)零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的應(yīng)用布局提出了建議。

截至2022年6月,我國(guó)共有173個(gè)國(guó)家級(jí)高新區(qū)、230個(gè)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、2107個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開區(qū),660家國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū),15000多家各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)。從能耗情況來看,我國(guó)產(chǎn)業(yè)園區(qū)能耗約占全國(guó)全社會(huì)能耗的69%,碳排放約占全國(guó)全社會(huì)碳排放的31%。

為解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境污染兩大矛盾體,零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)應(yīng)運(yùn)而生。

1零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)介紹

1.1定義

零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)是指通過集成優(yōu)化不同種類的“低碳”“零碳”“負(fù)碳”屬性的清潔能源應(yīng)用技術(shù),運(yùn)營(yíng)服務(wù)商為產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)提供冷、熱、電、氣、氫等綜合能源與服務(wù),從而使產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中的碳排放量與清潔能源供能系統(tǒng)碳減排量全部中和,實(shí)現(xiàn)凈零排放。

零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)不是減生產(chǎn)力,也不是不排放,而是要走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的發(fā)展道路,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型、在綠色轉(zhuǎn)型中實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。

1.2發(fā)展前景

我國(guó)要實(shí)現(xiàn)“30•60雙碳目標(biāo)”,任務(wù)非常艱巨。國(guó)務(wù)院于2021年10月印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,設(shè)立了“選擇100個(gè)具有典型代表性的城市和園區(qū)開展碳達(dá)峰試點(diǎn)建設(shè)”的目標(biāo)。

為支持零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的快速落地與推廣,多個(gè)省市搶灘布局、加快建設(shè)各類零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū),包含對(duì)現(xiàn)有工業(yè)園區(qū)改造和新建零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)。其中,內(nèi)蒙古自治區(qū)、安徽省、福建省、廣東省率先出臺(tái)政策,鼓勵(lì)開展零碳工業(yè)園示范項(xiàng)目,北京市、江蘇省、重慶市、上海市、浙江省、青海省等已建成或正在建設(shè)零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

據(jù)初步估算,零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)將為國(guó)家碳中和目標(biāo)貢獻(xiàn)至少28%的減排量,并帶來約30萬億的投資需求。

2主要清潔能源介紹

2.1分類

2.1.1按照碳屬性分類

零碳清潔能源:生物質(zhì)能。

負(fù)碳清潔能源:風(fēng)能、太陽能、水能、氫能、地?zé)崮艿取?/p>

低碳清潔能源:天然氣。

2.1.2按照循環(huán)利用分類

可再生能源:生物質(zhì)能、風(fēng)能、太陽能、水能、氫能、地?zé)崮艿取?/p>

非可再生能源:天然氣。

2.2發(fā)展現(xiàn)狀

2.2.1生物質(zhì)能

生物質(zhì)能是太陽能以化學(xué)能形式貯存在生物質(zhì)中的能量形式,即以生物質(zhì)為載體的能量。在光合作用過程中,生物質(zhì)需要吸收大氣中的二氧化碳,從而起到固碳作用;同時(shí),在燃燒或分解過程中,生物質(zhì)將向大氣釋放二氧化碳。從全壽命周期來看,生物質(zhì)向大氣中吸收和釋放的二氧化碳含量相同,因此生物質(zhì)是唯一一種可再生的零碳能源。

生物質(zhì)資源豐富,被稱為第四大能源,主要分布在山東、安徽、河北、江蘇、湖北、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。生物質(zhì)能應(yīng)用廣泛,但生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)是目前生物質(zhì)能應(yīng)用方式中最普遍、最有效的方法之一。截止2022年年底,生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到4132萬kW,全年發(fā)電量達(dá)1824億kWh,全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電年平均利用小時(shí)數(shù)約4414h。

2.2.2風(fēng)能

截止2022年年底,風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到36544萬kW,全年發(fā)電量達(dá)7626.7億kWh,全國(guó)風(fēng)電年平均利用小時(shí)數(shù)約2087h。

2.2.3太陽能

截止2022年年底,太陽能發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到39261萬kW,全年發(fā)電量達(dá)4272.7億kWh,全國(guó)太陽能發(fā)電年平均利用小時(shí)數(shù)約1088h。

2.2.4水能

截止2022年年底,水電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到41350萬kW,全年發(fā)電量達(dá)13522億kWh,全國(guó)水電年平均利用小時(shí)數(shù)約3270h。

2.2.5天然氣

截止2022年年底,天然氣發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到11355萬kW,全年發(fā)電量達(dá)2848億kWh,全國(guó)天然氣發(fā)電年平均利用小時(shí)數(shù)約2508h。

2.2.6氫能

綠氫作為最理想能源,是未來氫能發(fā)展的主要方向。綠氫目前面臨三大難題:儲(chǔ)運(yùn)、安全、生產(chǎn)成本(40元/kg)。綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前尚處于起步階段。

2.2.7地?zé)崮?/p>

我國(guó)主要以中低溫地?zé)豳Y源為主。故我國(guó)地?zé)崮苓m合發(fā)展的主要方向是供暖和供熱。

3生物質(zhì)能將成為零碳供能系統(tǒng)主要組成部分

3.1主要清潔能源綜合對(duì)比

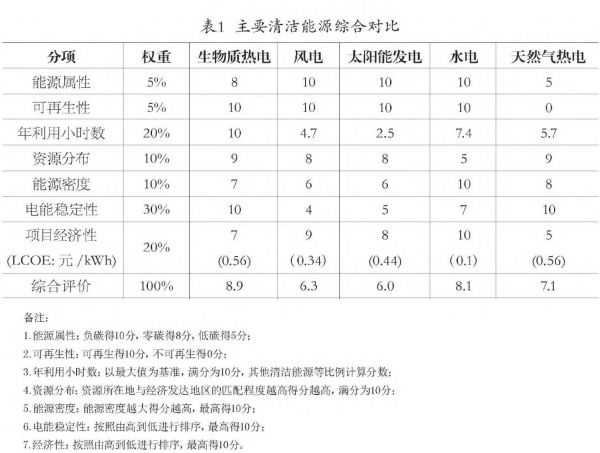

本文對(duì)生物質(zhì)能、風(fēng)能、太陽能、水能、天然氣等主要清潔能源應(yīng)用于發(fā)電行業(yè)的綜合對(duì)比,暫不考慮作為二次能源的氫能和以供暖為主的地?zé)崮埽斠姳?。

通過表1主要清潔能源綜合對(duì)比可以發(fā)現(xiàn):主要清潔能源綜合得分由高到低分別是生物質(zhì)發(fā)電、水電、天然氣發(fā)電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電;生物質(zhì)發(fā)電具有年平均利用小時(shí)數(shù)最高、電能穩(wěn)定性較高、資源豐富區(qū)主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)等優(yōu)勢(shì),雖然純發(fā)電成本高于風(fēng)電和太陽能發(fā)電,但生物質(zhì)可采用熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。水電發(fā)電成本最低并且年利用小時(shí)數(shù)較高,但因存在枯水期導(dǎo)致發(fā)電周期性波動(dòng),資源豐富區(qū)也主要分布在西部和中部經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。天然氣發(fā)電雖然電能穩(wěn)定性最高,但發(fā)電成本也最高,年平均利用小時(shí)數(shù)低。天然氣發(fā)電主要分布式在沿海地區(qū)。風(fēng)能資源分布廣,發(fā)電成本較低,但電能穩(wěn)定性最低,年平均利用小時(shí)數(shù)較低。太陽能資源分布廣,發(fā)電成本低,但因晝夜交替、天氣多變等原因而導(dǎo)致電能穩(wěn)定性較低,年平均利用小時(shí)數(shù)最低。

3.2生物質(zhì)能與儲(chǔ)能系統(tǒng)綜合對(duì)比

3.2.1儲(chǔ)能系統(tǒng)簡(jiǎn)介

電能儲(chǔ)存可以轉(zhuǎn)換為化學(xué)能、勢(shì)能、動(dòng)能、電磁能等形態(tài),按照其具體方式主要可分為機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能三大類型。

在零碳供能系統(tǒng)中,儲(chǔ)能以電化學(xué)儲(chǔ)能為主,主要有穩(wěn)壓穩(wěn)頻、調(diào)峰削峰、能量平衡、應(yīng)急備用等功能。

3.2.2生物質(zhì)能與儲(chǔ)能系統(tǒng)綜合對(duì)比

作為同樣具有穩(wěn)壓、調(diào)峰作用的生物質(zhì)能,與儲(chǔ)能系統(tǒng)綜合對(duì)比如表2。

通過表2生物質(zhì)能與儲(chǔ)能綜合對(duì)比可以發(fā)現(xiàn):作為零碳供能系統(tǒng)基準(zhǔn)源,生物質(zhì)能綜合優(yōu)勢(shì)更加明顯。因此零碳供能系統(tǒng)基準(zhǔn)源應(yīng)按照以生物質(zhì)能為主的設(shè)計(jì)原則。

3.3生物質(zhì)能是零碳供能系統(tǒng)主要組成部分

零碳供能系統(tǒng)屬于智能微電網(wǎng)范疇,其系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性尤為重要。通過本文綜合對(duì)比可以看出,在清潔能源中,生物質(zhì)能不但可以作為零碳供能系統(tǒng)的基準(zhǔn)源,同時(shí)也是零碳供能系統(tǒng)的定海神針,可為產(chǎn)業(yè)園區(qū)同時(shí)提供冷、熱、電、氣等形式的能源,承擔(dān)供能系統(tǒng)基礎(chǔ)保障的重?fù)?dān)。

4生物質(zhì)能在零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的綜合應(yīng)用

4.1生物質(zhì)能綜合應(yīng)用

生物質(zhì)能主要由農(nóng)林生物質(zhì)、生活垃圾、餐廚垃圾等三大類組成。生物質(zhì)能原料來自零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)自身及周邊。農(nóng)林生物質(zhì)利用固化技術(shù)、化學(xué)轉(zhuǎn)化技術(shù)、直接燃燒技術(shù)可向零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供生物質(zhì)顆粒、氣化氣、生物質(zhì)炭、冷、暖、汽、電等產(chǎn)品與服務(wù);生活垃圾可通過直接燃燒技術(shù)向零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供冷、暖、汽、電等產(chǎn)品與服務(wù);餐廚垃圾可通過生化轉(zhuǎn)化技術(shù)向零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供沼氣(生物質(zhì)天然氣)、冷、暖、汽、電等產(chǎn)品與服務(wù)。詳見圖1。

生物質(zhì)能在零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的綜合應(yīng)用具有以下優(yōu)勢(shì):通過生物質(zhì)能的綜合應(yīng)用,可基本滿足零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)對(duì)不同品類能源的需求;遵循能源梯級(jí)利用原則,可實(shí)現(xiàn)供能系統(tǒng)能量的統(tǒng)籌利用,把能量吃干榨盡,提高能源利用效率;通過對(duì)零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)垃圾的再循環(huán)和資源化利用,可大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)垃圾的減量化、資源化、無害化,發(fā)揮減污降碳協(xié)同效應(yīng),推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳中和。

4.2生物質(zhì)能創(chuàng)新應(yīng)用

4.2.1“生生耦合”技術(shù)

生物質(zhì)氣化工藝與生物質(zhì)熱電廠開展深度耦合,將生物質(zhì)熱解為富含H2、CO等還原性氣體的可燃?xì)怏w,將該可燃?xì)怏w保持在350℃以上引入到電廠鍋爐。

優(yōu)勢(shì):與純氣化發(fā)電相比,提高了綜合利用效率;與純氣化發(fā)電相比,解決了焦油處理難題;與純氣化發(fā)電相比,減少了投資運(yùn)營(yíng)成本;還原性氣體對(duì)耦合鍋爐脫硫脫硝具有輔助作用。

4.2.2“生廢耦合”技術(shù)

零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)生的污泥等固廢通過與農(nóng)林生物質(zhì)摻配混燒,實(shí)現(xiàn)固廢垃圾就近處理。通過“生廢耦合”技術(shù),可減少供能系統(tǒng)對(duì)農(nóng)林生物質(zhì)的供應(yīng)需求,同時(shí)降低了零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)的固廢處理成本,實(shí)現(xiàn)多贏局面。

4.2.3“多生一體化”技術(shù)

關(guān)于農(nóng)林生物質(zhì)、生活垃圾、餐廚垃圾等生物質(zhì)能,目前在市場(chǎng)上基本都是單獨(dú)應(yīng)用方式(除光大已實(shí)現(xiàn)的農(nóng)林生物質(zhì)和生活垃圾發(fā)電一體化)。在零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū),為了實(shí)現(xiàn)零碳排放,建議運(yùn)營(yíng)服務(wù)商建設(shè)三種生物質(zhì)能應(yīng)用一體化,便于統(tǒng)一協(xié)同管理,進(jìn)一步降低項(xiàng)目單位千瓦建設(shè)成本和經(jīng)營(yíng)度電成本。

5零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局建議

5.1優(yōu)先考慮建設(shè)在生物質(zhì)資源豐富區(qū)

作為零碳供能系統(tǒng)主要組成部分,零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)應(yīng)優(yōu)先考慮建設(shè)在河北、河南、山東、江蘇、安徽等生物質(zhì)資源豐富地區(qū)。這些地區(qū)同時(shí)也是產(chǎn)業(yè)密集的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),完全符合零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)需求。

如無法利舊生物質(zhì)能項(xiàng)目,在規(guī)劃新生物質(zhì)能項(xiàng)目時(shí),要合理規(guī)劃生物質(zhì)資源收儲(chǔ)運(yùn)體系,保障燃料源頭供應(yīng),避免與周邊生物質(zhì)項(xiàng)目發(fā)生原料沖突。

5.2設(shè)計(jì)以多能互補(bǔ)為基本原則

首先,作為零碳供能系統(tǒng)基準(zhǔn)源,應(yīng)按照以生物質(zhì)能為主、儲(chǔ)能為輔、市電為備用的設(shè)計(jì)原則,確保產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)用能的穩(wěn)定可靠。

其次,結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源稟賦,因采取“宜風(fēng)則風(fēng),宜光則光、宜氣則氣”多能互補(bǔ)的設(shè)計(jì)基本原則,盡力做到零碳供能系統(tǒng)碳減排量與產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)過程中碳排放量相等,從而實(shí)現(xiàn)凈零排放。詳見圖2。

5.3建設(shè)產(chǎn)業(yè)循環(huán)集群

以“橫向耦合,縱向延伸”為原則,引入產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)和服務(wù),形成企業(yè)首尾相連,互為供需、互聯(lián)互通的產(chǎn)業(yè)鏈,從而產(chǎn)業(yè)園區(qū)由產(chǎn)業(yè)集聚向產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型。

5.4打造數(shù)字化綜合智慧能源平臺(tái)

綜合智慧能源服務(wù)平臺(tái)采用數(shù)字化能耗、碳足跡等新一代信息技術(shù)應(yīng)用,打通園區(qū)內(nèi)供能、生產(chǎn)、交通等各場(chǎng)景的碳管理,全面追蹤能耗與碳排放,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)零碳排的完美閉環(huán),以數(shù)字化、智能化賦能綠色化。

5.5開發(fā)CCER市場(chǎng)

生態(tài)環(huán)境部對(duì)外宣傳2023年年內(nèi)重啟CCER市場(chǎng)。零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)每年可減少大量的二氧化碳排放。服務(wù)商應(yīng)重視開發(fā)CCER市場(chǎng),每年可獲得可觀的額外收入。

6結(jié)語

作為一種可再生、性價(jià)比高的零碳能源,生物質(zhì)能不但可以為產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供電能,同時(shí)可利用氣炭熱電聯(lián)產(chǎn)等新應(yīng)用技術(shù)為產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供熱能、冷能、生物質(zhì)天然氣、生物質(zhì)炭等多種形式的能源產(chǎn)品。故生物質(zhì)能必將成為零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)零碳供能系統(tǒng)主要組成部分。生物質(zhì)能在零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)中的應(yīng)用前景和發(fā)展空間非常廣闊,應(yīng)推進(jìn)相關(guān)政策和技術(shù)創(chuàng)新,促進(jìn)生物質(zhì)能在零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)中的應(yīng)用和發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保目標(biāo)提供支持。

參考文獻(xiàn)

[1]馬欣.“雙碳”背景下零碳園區(qū)建設(shè)研究[J].合作經(jīng)濟(jì)與科技,2023,8:4.

[2]羅皓,周英,徐文進(jìn),等.抽水蓄能和電化學(xué)儲(chǔ)能平準(zhǔn)化度電成本分析[J].中國(guó)電力企業(yè)管理,2023,(15):66-67.

[3]盧靜,徐志杰,趙云皓,等.農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目費(fèi)用效益分析[G].2019中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)年會(huì)論文集(第一卷),2019:420-429. |